Le coût des modèles matrimoniaux traditionnels : perte de revenus, pauvreté et protection sociale après le divorce

Fluder, R., & Kessler, D. (2025) Le coût des modèles matrimoniaux traditionnels : perte de revenus, pauvreté et protection sociale après le divorce. Social Change in Switzerland, N°41. doi: 10.22019/SC-2025-00003

© the authors 2025. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Résumé

Depuis les années 1970, les relations de couple sont devenues plus instables, comme en témoignent l'augmentation des taux de divorce et l'évolution des modes de vie tels que les familles recomposées. Cet article examine les pertes de revenus et les risques de pauvreté après un divorce. Les conséquences économiques du divorce touchent particulièrement les femmes, en particulier les mères. Les pertes de revenus sont particulièrement élevées chez les mères d'enfants mineurs (38 %), alors que les hommes ne subissent que de faibles pertes. Malgré une participation accrue au marché du travail, les femmes ne parviennent souvent pas à obtenir un revenu suffisant en raison de leurs obligations de prise en charge. Pour de nombreuses femmes, les pensions alimentaires sont essentielles, bien qu'elles soient aujourd'hui le plus souvent limitées aux mères et à leurs enfants. Lorsque les hommes ne sont pas en mesure de verser une pension alimentaire suffisante en raison de revenus trop faibles, le risque d'aide sociale et de pauvreté augmente considérablement chez les femmes. Les femmes vivant en couple avec une répartition inégale des rôles sont particulièrement touchées. Les réformes juridiques, comme le nouveau droit du divorce de 2000, n'ont guère amélioré la situation financière des divorcés.

Copyright

© the authors 2025. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License (CC BY-NC-ND 3.0)

Évolution des divorces et changement de contexte

Depuis les années 1970, les sociétés modernes se caractérisent par une instabilité croissante des relations de couple. La forme de vie autrefois dominante de la relation conjugale à vie et de la famille stable est devenue de plus en plus fragile. La famille traditionnelle a été complétée par de nouvelles formes telles que le concubinage, les relations limitées à des périodes de la vie et par de nouvelles formes de familles telles que les familles recomposées et les ménages monoparentaux. Cela se traduit par une nette augmentation de la fréquence des divorces depuis les années 1970 : alors qu’un cinquième des mariages se terminait par un divorce en 1970, cette proportion est passée à 50% en 2010 ; depuis, elle se stabilise autour de 40% (OFS 2020). Durant la même période, le comportement en matière de mariage a également changé : en 1970, 80% des célibataires de moins de cinquante ans se mariaient, alors qu’ils ne sont plus que 50% en 2018.[1] Parallèlement, le nombre de couples non mariés a augmenté. Celles-ci sont beaucoup plus instables que les mariages.

Manifestement, l’éclatement de l’unité économique du ménage lié à une séparation a des conséquences financières. Le fait que le taux de divorce ait augmenté de manière supérieure à la moyenne chez les personnes ayant un faible niveau de formation et donc aussi chez les personnes aux revenus les plus faibles renforce l’importance sociale de l’augmentation des divorces (Kessler 2017). Certes, la participation des femmes au marché du travail a nettement augmenté depuis les années 1970, ce qui a accru leurs chances de devenir économiquement indépendantes après un divorce. Toutefois, les femmes travaillent majoritairement à temps partiel et, si elles ont des enfants, souvent à un faible taux d’occupation et donc avec un revenu réduit (OFS 2021a). Ceci parce qu’elles sont principalement responsables du ménage et des soins et que la répartition des rôles entre les sexes n’évolue que lentement (Costa-Ramon et al. 2024 ; OFS 2021b : 33). En Suisse, la maternité a une influence particulièrement négative sur l’évolution des salaires (pénalité de maternité) – également en comparaison avec d’autres pays européens (Costa-Ramon et al. 2024, Bischof et al. 2023).

Dans le cadre de ces changements sociétaux, le cadre juridique et les pratiques d’exécution ont été progressivement adaptés. Le nouveau droit matrimonial de 1988 et le nouveau droit du divorce introduit en 2000 en sont l’expression. Ils visent à équilibrer les conséquences économiques du divorce, ce qui se traduit notamment par le partage des biens et le partage de la prévoyance professionnelle. Il s’agissait de compenser les désavantages professionnels de la personne qui assumait la majeure partie des tâches ménagères et de la garde des enfants. Le splitting et les bonifications pour tâches d’assistance, entrés en vigueur avec la 10e révision de l’AVS en 1997, ont déjà amélioré la situation des femmes divorcées. La réglementation de l’entretien après le mariage a également changé. On attend des personnes divorcées qu’elles deviennent le plus rapidement possible indépendantes sur le plan économique. Cela signifie que les femmes divorcées devraient gagner leur vie elles-mêmes le plus rapidement possible (Schwenzer 2009, Stoll 2022 : 213). Depuis 2017, dans le droit de l’entretien des enfants, le revenu professionnel perdu en raison des obligations de prise en charge est pris en compte dans les pensions alimentaires pour enfants, ce qui a réduit l’importance de la pension alimentaire après le mariage (Burri 2019). Les récents arrêts du Tribunal fédéral sur l’entretien après le divorce ont encore contribué à sa perte d’importance (Stoll 2022 ; Lienhard 2023).

Dans ce contexte, nous étudions les conséquences financières des divorces et la manière dont elles diffèrent pour les femmes et les hommes. Nous analysons également le risque de pauvreté et d’aide sociale suite à un divorce et les facteurs déterminants.

Données et méthodologie

Pour la première fois, les conséquences des divorces en Suisse ont été analysées à l’aide d’une nouvelle base de données composée de différentes données administratives et d’enquête reliées entre elles. Dans un jeu de données ainsi créé, nous analysons toutes les personnes qui ont divorcé en Suisse entre 2002 et 2010. Pour ce faire, les informations sur le divorce contenues dans le registre de la population (BEVNAT, OFS 2018) ont été combinées avec les données sur les prestations sociales (aide sociale, indemnités de chômage et rentes AI ; données SHIVALV, OFAS 2014). Ce jeu de données a permis d’observer le risque d’aide sociale dans la période entourant l’entrée en vigueur du divorce pour l’ensemble des personnes divorcées. Un autre jeu de données est constitué par l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), qui a été complétée par des données du registre de la population (STATPOP) et par des données des assurances sociales (SHIVALV et CI AVS). Avec ce jeu de données, nous avons étudié les conséquences des séparations de ménage 2011-2014 chez les couples mariés sur la dépendance à l’aide sociale.

Certaines analyses se basent exclusivement sur les données du Panel suisse de ménages (PSM) 1999-2023. Le PSM est une enquête répétée chaque année auprès d’un échantillon aléatoire de personnes résidant en Suisse (Voorpostel et al. 2022). Nous comparons avec ces données la situation de revenu et le degré de pauvreté avant et après la séparation. Comme indicateur de la situation de revenu d’un ménage, nous utilisons le revenu disponible du ménage pondéré en fonction des besoins sur la base de la taille du ménage (revenu d’équivalence du ménage). Il y a risque de pauvreté lorsque le revenu d’équivalence du ménage est inférieur à 60% du revenu médian. D’autres résultats basés sur d’autres données sont disponibles dans Fluder et al. (2024).

Les conséquences financières des divorces sont une conséquence directe de la séparation des ménages, alors que le divorce formel intervient généralement un à deux ans après la séparation. C’est à cette occasion que la situation financière est réglée. Souvent, seule la date de la séparation du ménage ou du divorce est disponible dans les données. Selon la question posée et les données analysées, nous utiliserons par la suite soit la séparation du ménage, soit le divorce comme événement déclencheur.

Forte perte de revenus

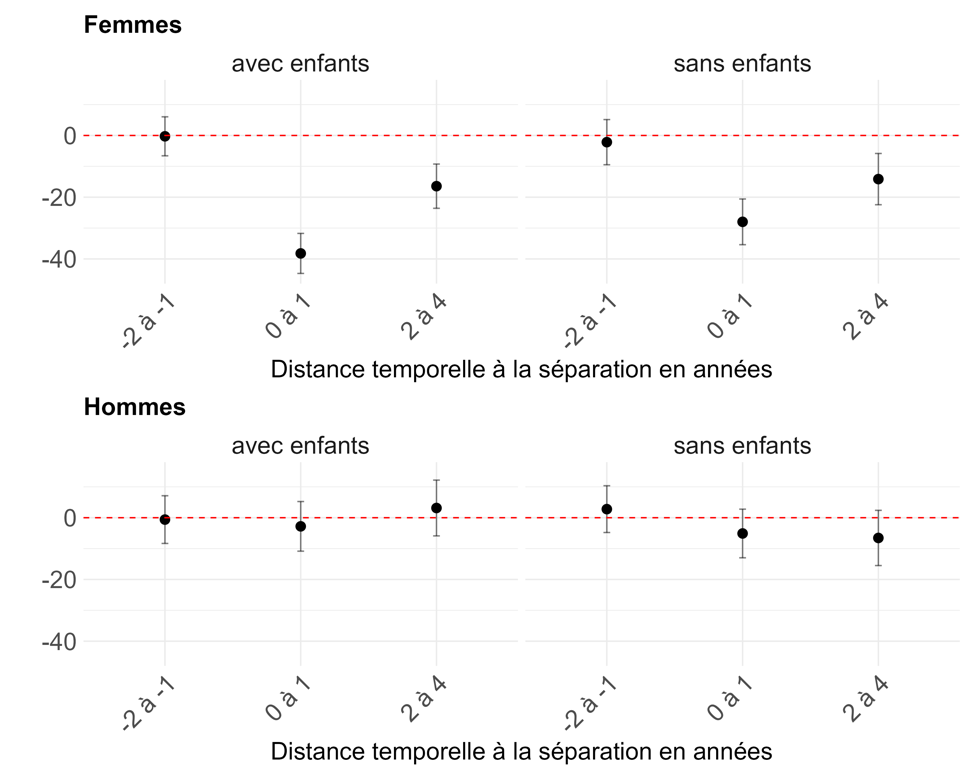

Nous mesurons les pertes de revenus dues au divorce en comparant les revenus au cours du divorce avec la situation trois à quatre ans avant la séparation. Les pertes de revenus varient selon le sexe et la constellation familiale. Les femmes avec des enfants mineurs subissent les pertes les plus importantes l’année de la séparation et l’année suivante : à ce moment-là, elles ont un revenu inférieur de 38%. Mais les femmes sans enfants ont également un revenu réduit de 28% durant la même période. En revanche, le revenu des hommes, même en tenant compte des transferts, n’est que légèrement inférieur à celui d’avant le divorce (sans enfants moins 5%, avec enfants moins 3%). Lorsque les séparations sont plus anciennes, la situation de revenu s’améliore en raison des contributions d’entretien convenues lors de la procédure de divorce, de la création de nouveaux partenariats ou d’un travail supplémentaire.

Toutefois, si l’on considère l’évaluation subjective de la situation financière, la détérioration est la même pour les femmes et les hommes. Il s’avère que les femmes et les hommes ayant des enfants subissent une détérioration plus importante que les personnes sans enfants (Fluder et al. 2024 : 84). Le fait que l’évaluation subjective des hommes se détériore dans la même mesure que celle des femmes – bien que leurs pertes de revenu soient nettement moins importantes – est probablement lié aux paiements de transfert à effectuer par les hommes, qui sont perçus comme fortement contraignants.

Les pertes financières après un divorce ont-elles diminué depuis les années 1990 en raison de l’évolution des conditions et notamment du nouveau droit du divorce ? Pour ce faire, nous avons comparé différentes enquêtes menées dans les années 1990 et en 2013 : des hommes et des femmes récemment divorcés ont été comparés, pour les deux périodes, à des personnes mariées présentant des caractéristiques similaires, en partant du principe que les personnes divorcées auraient connu, en l’absence de séparation, une évolution des revenus similaire à celle du groupe de comparaison des personnes mariées (Fluder et al. 2024 : 86-88). Cela permet de comparer aussi bien les modifications des différences entre les groupes d’état civil que celles des hommes et des femmes des deux périodes. On ne constate aucune diminution des conséquences du divorce depuis les années 1990, et le niveau des différences entre les sexes est resté le même. Le nouveau droit du divorce ne semble donc pas avoir d’effet mesurable sur le revenu. Une comparaison des séparations conjugales entre 2000 et 2011 et des séparations conjugales entre 2012 et 2023 montre également que les pertes de revenus sont restées constantes ces dernières années (calculs propres avec le PSM, non représentés).

Figure 1 : Variation en pourcentage du revenu disponible suite à une séparation conjugale

Remarques : Séparation conjugale = dissolution du ménage commun. Ligne rouge = Niveau pour les personnes se trouvant à 3-4 ans du divorce. La variation du revenu est indiquée par les intervalles de confiance à 95%. Contrôlé pour une croissance habituelle du revenu. Source: Calculs propres au Panel suisse de ménages 1999 – 2023 ; 1089 personnes, 8760 observations.

Les pensions alimentaires sont importantes pour la situation financière

Les contributions d’entretien jouent un rôle important dans la situation financière des personnes divorcées. La personne divorcée qui a généré la plus grande partie du revenu du ménage et qui a fourni une part proportionnellement plus faible des tâches ménagères et des soins est tenue de soutenir financièrement la personne la moins bien lotie en termes de revenus (généralement l’ex-partenaire). C’est notamment le cas lorsque celle-ci assume des obligations de garde après la séparation ou a été fortement désavantagée dans son évolution professionnelle en raison de la répartition des tâches entre les conjoints. Les familles monoparentales sont souvent tributaires de tels transferts pour couvrir leurs besoins. Inversement, les pensions alimentaires peuvent constituer une charge financière importante pour les débiteurs

Entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000, les pensions alimentaires versées après le divorce par les hommes aux femmes ont été de moins en moins souvent fixées dans les jugements de divorce. Si l’on considère les changements en fonction du niveau de revenu des conjoints, on constate que les hommes aux revenus les plus bas (les 25% les plus bas) ont été fortement soulagés et ne sont pratiquement plus tenus de verser une pension alimentaire après le divorce. Inversement, les femmes aux revenus élevés ne reçoivent plus que rarement une pension alimentaire. L’entretien après le divorce n’est plus fixé que lorsqu’il existe un besoin avéré et que la personne qui doit le payer dispose d’un revenu suffisamment élevé pour pouvoir l’assumer (Fluder et al. 2024 :103-106).

Au cours de la première décennie des années 2000, la fréquence de la pension alimentaire après le mariage est restée stable. Seules environ 30% des femmes recevaient encore une pension alimentaire après le mariage. Si l’on considère en outre les pensions alimentaires pour enfants, les hommes divorcés avec enfants sont toujours majoritairement tenus de verser une pension alimentaire. Pour les hommes sans enfants, ce n’est le cas que pour un cinquième d’entre eux. En raison des différences de revenus persistantes entre les hommes et les femmes et de la répartition unilatérale de la garde des enfants, les femmes n’ont guère été obligées de verser des pensions alimentaires ces dernières années (Fluder et al. 2024 : 101-112).

Deux tiers des femmes avec enfants reçoivent des contributions d’entretien. En moyenne, celles-ci s’élèvent à près de 1900 CHF par mois, contribuant ainsi largement à assurer leur existence. Chez les femmes sans enfants, la part avec des pensions alimentaires est nettement plus faible (environ 20%). Les calculs pour la période la plus récente indiquent que les pensions alimentaires[2] sont même redevenues légèrement plus fréquentes lors des séparations conjugales à partir de 2012 (calculs propres avec le PSM, non représentés), sachant que pour cette période, aucune donnée n’est disponible concernant l’importance relative des pensions alimentaires pour enfants et des pensions alimentaires après le mariage (Kessler & Fluder 2023).

Souvent affecté par la dépendance à l’aide sociale et la pauvreté

Le versement d’une pension alimentaire peut, dans de nombreux cas, éviter la pauvreté après un divorce.[3] Toutefois, il arrive souvent que le revenu commun des couples séparés ne suffise pas à couvrir les besoins des deux ménages. Si le revenu de la personne qui gagne le plus est trop bas pour pouvoir verser une pension alimentaire suffisante, c’est celle qui a le revenu le plus bas, c’est-à-dire généralement la femme, qui doit supporter le manque à gagner (c’est ce que l’on appelle dans la littérature spécialisée le partage unilatéral du déficit ; voir Freivogel 2007). Malgré une activité professionnelle plus fréquente, de nombreuses femmes ne parviennent pas, aujourd’hui encore, à dégager un revenu suffisant pour assurer leur subsistance après un divorce, que ce soit en raison d’obligations de garde ou d’un manque d’expérience professionnelle, parce qu’elles ont cessé totalement ou partiellement leur activité professionnelle pendant le mariage en raison des tâches ménagères et de la garde des enfants. Si le manque à gagner qui en résulte ne peut être comblé par des pensions alimentaires, les personnes divorcées sont tributaires de l’aide sociale. D’une manière générale, il apparaît que la proportion de bénéficiaires de l’aide sociale est nettement plus élevée chez les divorcés que chez les personnes mariées et que cette différence est plus importante chez les femmes que chez les hommes (Fluder et al. 2024: 118).

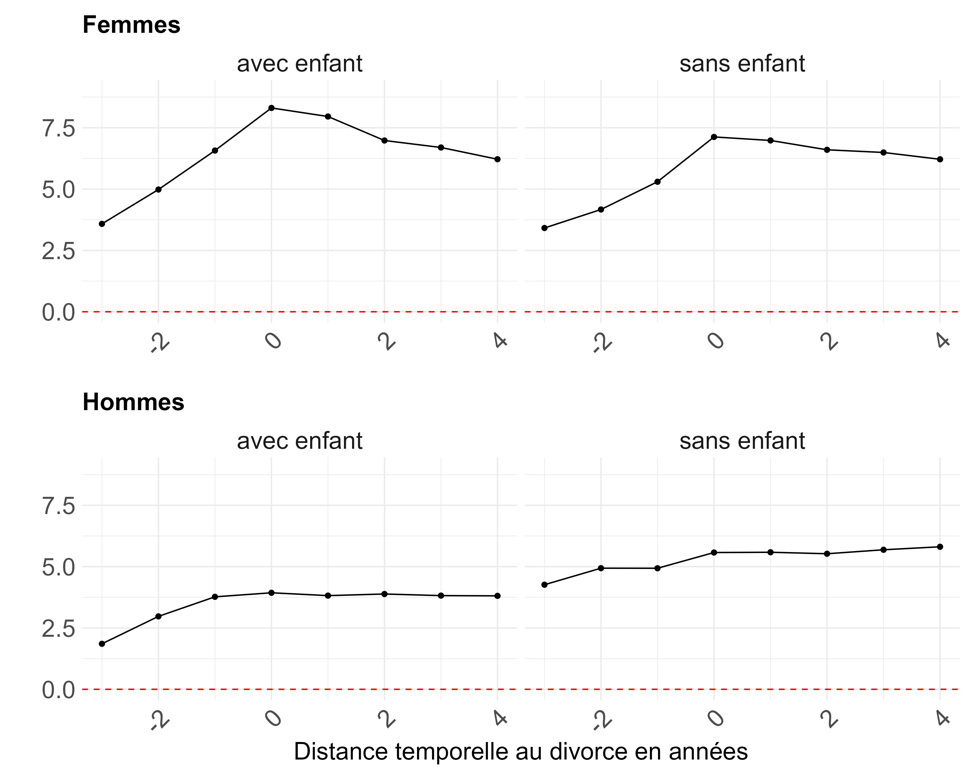

La figure 2 montre le risque d’aide sociale au cours du divorce. Contrairement à l’analyse précédente, elle montre la situation avant et après le divorce. Il s’écoule en général un à deux ans entre la séparation et le divorce formel.

Le risque de devoir recourir à l’aide sociale augmente nettement chez les femmes dans les années précédant le divorce en raison de la séparation du ménage, et ce plus fortement chez les femmes avec enfants que chez les femmes sans enfants, de sorte que plus de 8% des femmes avec enfants recourent à l’aide sociale l’année du divorce. Chez les hommes, le risque d’aide sociale augmente moins fortement et uniquement chez ceux qui ont des enfants. Comme pour les femmes, la dépendance de l’aide sociale augmente déjà un à deux ans avant le divorce, lorsque la séparation du ménage a lieu. Ici aussi, on constate que la situation des femmes en matière de revenus s’améliore, entre autres, en raison des contributions d’entretien fixées après le divorce formel. Il est frappant de constater que les hommes sans enfants présentent déjà un risque accru d’aide sociale avant le divorce, risque qui n’évolue que peu au cours du divorce. On peut supposer que chez ces derniers, la situation financière précaire et les circonstances qui l’accompagnent (p. ex. chômage, atteinte à la santé, etc.) sont souvent un élément déclencheur du divorce (Solaz et al. 2020 ; Kessler et al. 2023).

Figure 2 : Proportion de bénéficiaires de l’aide sociale, en %, avant et après l’entrée en vigueur du divorce

Remarque : changement en points de pourcentage. Ligne rouge = Niveau chez les personnes se trouvant à 3-4 ans du divorce. Source: BEFNAT lié à SHIVALV 2005-2014. Tous les divorces en Suisse 2002-2010 (N = 308’606 couples).

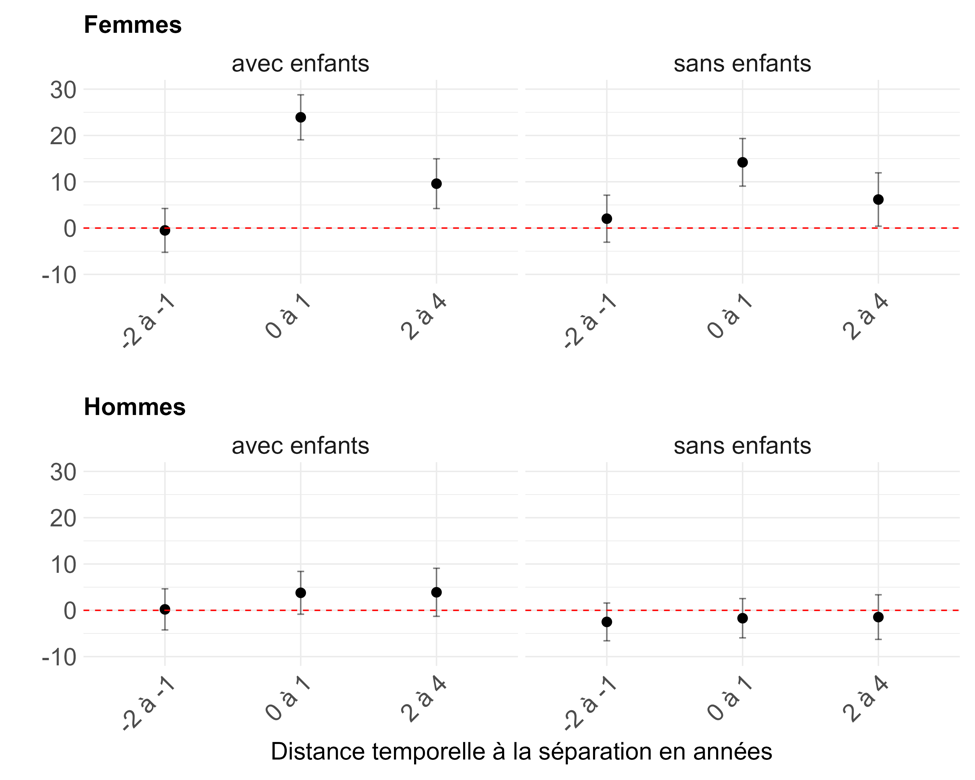

Figure 3 : Variation du risque de pauvreté suite à une séparation conjugale, en points de pourcentage

Remarques : Séparation conjugale= dissolution du ménage commun. Ligne rouge= Niveau des personnes se trouvant 3-4 ans avant le divorce. La variation du taux de risque de pauvreté est indiquée en points de pourcentage pour les années concernées avant et après le sèparation et les intervalles de confiance à 95%. Risque de pauvreté : personnes dont le revenu du ménage est inférieur à 60% du revenu médian. Contrôlé pour les changements habituels du risque de pauvreté. Source : Calculs propres au Panel suisse de ménages 1999 – 2023 ; 1089 personnes, 8760 observations.

Au vu de ces résultats, on peut s’attendre à des risques de pauvreté liés au divorce. La figure 3 montre l’évolution dans le temps du risque de pauvreté dû aux séparations conjugales et confirme cette hypothèse. Chez les femmes avec enfants, on constate une forte augmentation du risque de pauvreté de près de 25 points de pourcentage (figure 3). Mais le risque de pauvreté augmente également chez les femmes sans enfants, même si c’est dans une moindre mesure. En revanche, le risque de pauvreté ne change guère chez les hommes. Bischof et al. (2023) démontrent, sur la base de données fiscales, que la proportion de personnes disposant de très faibles ressources financières passe de 7% à 34% chez les mères au cours du divorce, alors que cette proportion reste constante à 7% chez les pères.

Influence de la constellation des couples

Les conséquences du divorce dépendent de l’organisation familiale des couples, du fait qu’ils aient ou non des enfants et de leur niveau de revenu. Il n’est guère étonnant que le risque d’aide sociale n’augmente que pour les couples à faible revenu (moitié inférieure du revenu) en raison d’une séparation. Ce sont principalement les femmes qui sont concernées : Ainsi, dans les couples à bas revenus (20 à 40% inférieurs), le risque d’aide sociale augmente de 19 points de pourcentage pour les femmes, mais seulement de trois points de pourcentage pour les hommes (Fluder et al. 2024 : 120).

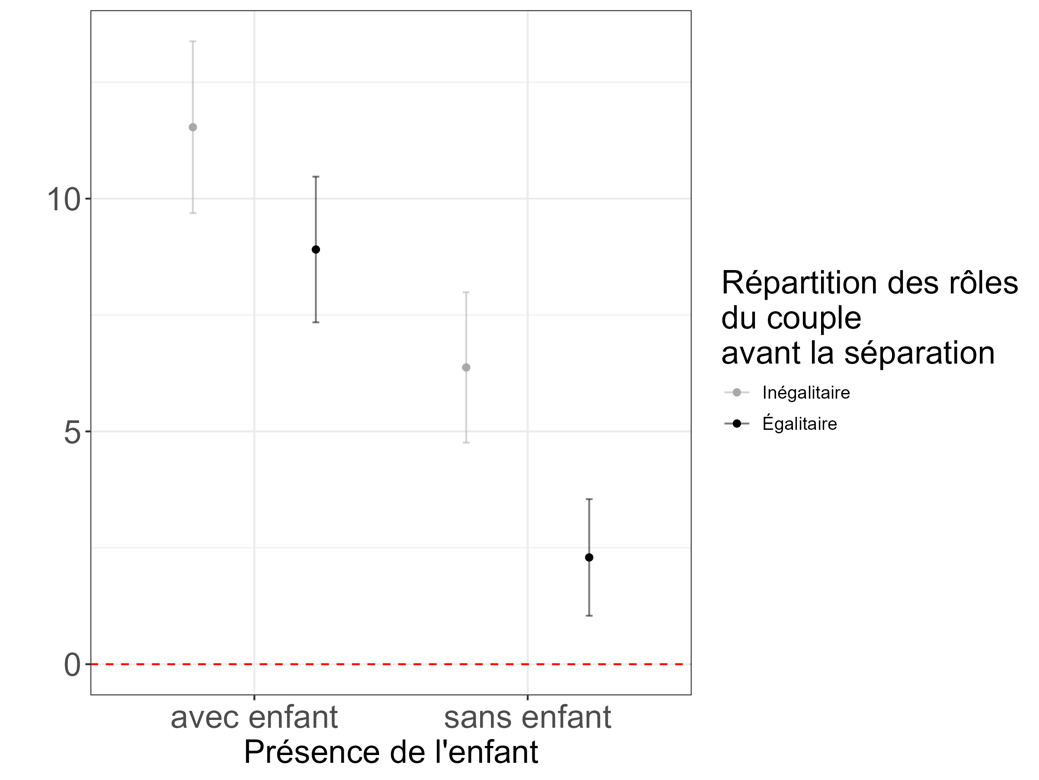

Figure 4 : Modification du risque d’aide sociale des couples après la séparation en fonction de la répartition des rôles pendant le mariage, en points de pourcentage

Remarques : Séparations 2011− 2014. Est indiquée la probabilité qu’au moins une personne d’un couple perçoive des prestations d’aide sociale pendant au moins un mois. Taux d’aide sociale et les intervalles de confiance à 95%. Répartition inégale des rôles : le partenaire qui gagne le plus gagne plus de deux tiers du revenu du ménage. Répartition égalitaire des rôles : les deux partenaires contribuent pour plus d’un tiers au revenu du ménage. Les différences de risque d’aide sociale entre les couples avec répartition égalitaire et inégalitaire des rôles en raison de revenus du ménage différents ainsi que de l’âge ont été éliminées. Source : STATPOP 2011− 2015 relié à l’ESPA 2002− 2014 et SHIVALV et CI AVS 2005− 2014 (n couples = 3421).

Cela peut s’expliquer par la répartition unilatérale du déficit et les obligations de prise en charge mentionnées. En présence d’enfants mineurs, ce risque est nettement plus élevé que pour les couples sans enfants. Le revenu de l’ex-partenaire joue un rôle décisif. Ce n’est que si le partenaire potentiellement tenu d’apporter son soutien a un revenu annuel supérieur à 50 000 CHF qu’il existe une certaine protection, de sorte que le risque d’aide sociale lié au divorce diminue. Si l’ex-partenaire a un revenu de plus de 130000 CHF, il n’y a plus de risque d’aide sociale lié au divorce (ibid. 122). C’est ici que le principe de subsidiarité des pensions alimentaires entre en jeu. Si l’ex-partenaire a un revenu suffisamment élevé, les personnes divorcées ayant un faible revenu ne sont, dans la plupart des cas, pas tributaires de l’aide sociale.

La répartition des rôles au sein du couple a également une influence sur le risque de pauvreté et d’aide sociale lié au divorce (cf. Figure 4). Comme indicateur de la répartition des rôles, nous avons utilisé la part du revenu des deux époux dans le revenu du ménage. Les couples dans lesquels le conjoint qui gagne le plus contribue pour plus de deux tiers au revenu du ménage sont qualifiés d’inégaux, les autres d’égalitaires. Le risque d’aide sociale augmente de six points de pourcentage pour les couples sans enfant dont la répartition des rôles est inégale, mais de deux points de pourcentage seulement pour les couples plutôt égalitaires. La différence est moindre pour les couples avec enfants. Cela montre qu’une participation élevée au marché du travail tend à protéger les femmes de la pauvreté et de la dépendance de l’aide sociale. Cependant, les femmes avec enfants n’ont souvent pas la possibilité, malgré une expérience professionnelle suffisante, de développer leur activité professionnelle dans la mesure nécessaire. Des mesures de conciliation de la vie familiale et professionnelle pourraient y remédier.

Conclusions

Bien que le divorce soit aujourd’hui devenu une normalité dans la société et que le cadre juridique ait changé en conséquence, il reste lié à des risques financiers considérables pour de nombreux couples. Les femmes, en particulier celles qui ont des enfants mineurs, sont confrontées à d’importantes pertes de revenus. En raison de l’évolution des rôles, la fréquence des pensions alimentaires après le mariage a fortement diminué. On attend de plus en plus des femmes qu’elles subviennent elles-mêmes à leurs besoins après la séparation. Cela va à l’encontre de la répartition traditionnelle des rôles, encore très répandue dans les faits, dans laquelle les femmes assument en grande partie les tâches de soins et de ménage. Pour l’ex-partenaire qui prend en charge les enfants, les pensions alimentaires pour enfants continuent toutefois de jouer un rôle important pour assurer le minimum vital. Toutefois, seuls les hommes dans les segments de revenus supérieurs peuvent verser des pensions alimentaires suffisantes. Les femmes divorcées qui n’ont pas d’ex-partenaire disposant d’un revenu élevé et dont les chances de gagner leur vie sont limitées, notamment en raison d’obligations de garde ou d’une expérience professionnelle insuffisante, courent un risque élevé de pauvreté. Mais les hommes aussi peuvent se retrouver dans une situation financière difficile en raison du versement d’une pension alimentaire, ou lorsque leur capacité de travail est réduite en raison de problèmes de santé, et ils s’endettent souvent.

Les conséquences sont nettement moins importantes pour les couples qui se répartissent équitablement les tâches professionnelles et les tâches de soins/domestiques. Les femmes qui continuent à travailler pendant le mariage et après la maternité peuvent plus facilement poursuivre leur carrière professionnelle après une séparation et les hommes peuvent plus facilement participer à la prise en charge de leurs enfants et ainsi entretenir une bonne relation avec les enfants (cf. Fluder et al. 2024 : 91-100). Nos analyses montrent que de tels couples avec une répartition égalitaire des rôles ont significativement moins recours à l’aide sociale en cas de séparation et génèrent ainsi moins de coûts pour la collectivité. Malgré les changements sociaux et une plus grande égalité, les femmes continuent à subir les plus grandes pertes financières et ont plus souvent besoin de prestations d’aide sociale. Notamment parce qu’elles se retirent de la vie active pour s’occuper de la famille.

Nos résultats plaident en faveur de conditions-cadres sociopolitiques qui aident les couples à répartir de manière égalitaire le travail rémunéré et les tâches de garde. Il s’agit d’une part d’aspects structurels tels que la disponibilité de places de crèche sur l’ensemble du territoire, à un prix abordable pour les groupes de revenus inférieurs, afin de pouvoir mieux concilier le travail de garde avec un taux d’occupation plus élevé. Cela implique également la suppression des désavantages fiscaux en cas de constellations de revenus égalitaires et la promotion de postes à temps partiel dans des domaines professionnels exigeants, qui permettent des possibilités de carrière même en cas d’emploi à temps partiel. Cela rendrait également plus attractif pour les hommes de concilier travail rémunéré et engagement dans la prise en charge et le ménage.

D’autre part, la situation exige également un changement de mentalité. Il convient d’encourager la prise de conscience des risques financiers personnels et publics liés aux modèles de rôles inégaux dans le contexte de l’augmentation des taux de divorce. Dans ce contexte, l’accent devrait également être mis sur les conséquences tardives pour la prévoyance vieillesse[4]. Il existe désormais des preuves scientifiques avérées qui montrent qu’un meilleur accès à des informations pertinentes sur les coûts du travail à temps partiel après la naissance d’enfants conduit les femmes à prendre des décisions différentes (Costa-Ramon et al. 2024).

Enfin, pour pallier les difficultés passagères de revenus après un divorce, souvent inévitables, il faudrait également réfléchir à la possibilité, dans les cas où les versements de soutien sont insuffisants, de prendre en charge le déficit qui en résulte par une prestation de besoin avant l’aide sociale. Il serait envisageable de transformer le système actuel d’avances sur pensions alimentaires en une prestation sous condition de ressources pour tous. Les divorcés seraient ainsi nettement mieux protégés et les désavantages financiers des femmes dus au partage unilatéral du déficit pourraient ainsi être supprimés; en outre, le risque de pauvreté des ménages monoparentaux et de leurs enfants pourrait être considérablement atténué. Les prestations complémentaires pour familles permettent également de lutter efficacement contre la pauvreté des mères divorcées.[5]

- Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/mariages-partenaires-divorces/nuptialite.html ↑

- Mesuré par la proportion de ménages ayant reçu des transferts (pension alimentaire post-conjugale et pension alimentaire pour enfants) de la part d’autres ménages après des séparations. ↑

- Les analyses des données fiscales des cantons de Berne et de Bâle-Campagne ont permis de montrer que les pensions alimentaires réduisent d’un bon tiers les risques de pauvreté des familles monoparentales (Hümbelin et al. 2022 ; Fluder et al. 2020). ↑

- Le taux de prestations complémentaires des personnes divorcées est presque cinq fois plus élevé que celui des personnes mariées (Von Gunten et al. 2015 : 74) et les rentes des personnes divorcées âgées de 70 à 74 ans sont nettement plus basses .par rapport au reste de la population (Fluder & Oesch 2019). ↑

- Des estimations pour le canton de Berne montrent que les PC familiales réduiraient de moitié le taux de pauvreté des familles monoparentales avec enfants mineurs (Fluder et al. 2020, 71). ↑

Bibliographie

Bischof, S., Kaderli, T., Liechti, L., & Guggisberg, J. (2023). « Situation économique des familles : un cap fixé dès la naissance ». In : Sécurité sociale (CHSS).

Burri, M. (2019). Der Betreuungsunterhalt: Eine Bestandesaufnahme zwei Jahre nach dem Inkrafttreten. Sui Generis, 2019, 1. https://doi.org/10.21257/sg.88

Costa-Ramon, A., Schaede, U., Slotwinski, M., & Brenøe, A. (2024). (Not) Thinking about the Future: Inattention and Maternal Labor Supply. University of Zurich, Department of Economics. Working Paper, (452).

Fluder, R., Kessler, D., & Schuwey, C. (2024). Scheidung als soziales Risiko. Analysen zu den institutionellen Rahmenbedingungen und den geschlechterspezifischen Folgen von Ehetrennungen in der Schweiz. Zürich: Seismo.

Fluder, R., Hümbelin, O., Luchsinger, L., & Richard, T. (2020). Ein Armutsmonitoring für die Schweiz: Modellvorhaben am Beispiel des Kantons Bern. Bern: Berner Fachhochschule.

Fluder, R., & Oesch, T. (2019). Vorsorgesituation der Selbständigen: Untersuchung anhand der Steuerdaten des Kantons Bern 2002 bis 2012. https://doi.org/10.24451/ARBOR.9579

Freivogel, E. (2007). Nachehelicher Unterhalt, Verwandtenunterstützung und Sozialhilfe. Bern: Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF.

Hümbelin, O., Richard, T., Hobi, L., & Fluder, R. (2022). Armutsmonitoring im Kanton Basel-Landschaft: Bericht zuhanden des kantonalen Sozialamtes Basel-Landschaft. https://doi.org/10.24451/ARBOR.17819

Kessler, D., & Fluder, R. (2023). Das Unterhaltsrecht sichtbar machen. Recht, Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, 2/23, 115–119.

Kessler, D., Hevenstone, D., Vandecasteele, L., & Sepahniya, S. (2023). Weathering the storm together: Does unemployment insurance help couples avoid divorce? Journal of European Social Policy, 33(2), 248–263.

Kessler, D. (2017). The influence of educational expansion on partnership stability: A cohort study of first partnerships in Switzerland. Swiss Journal of Sociology, 43(3).

Lienhard, B. (2023). Das Bundesgericht kann die gesellschaftliche Realität nicht im Alleingang ändern. CHSS. https://sozialesicherheit.ch/de/das-bundesgericht-kann-die-gesellschaftliche-realitaet-nicht-im-alleingang-aendern

Office fédéral des assurances sociales. (2014). Monitoring SHIVALV: Die BASIS-Indikatoren 2005–2012. Bern: BSV.

Office fédéral de la statistique. (2021a). Les mères sur le marché du travail. https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/1061096/master

Office fédéral de la statistique. (2021b). Les familles en Suisse. Rapport statistique 2021. https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/17084547/master

Office fédéral de la statistique. (2020). Divorces. Demos, (1/2020). https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.gnpdetail.2020-0206.html

Office fédéral de la statistique .(2018). Statistique du mouvement naturel de la population BEVNAT. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/enquetes/bevnat.html

Schwenzer, I. (2009). Nachehelicher Unterhalt – oder: nach der Änderung ist vor der Änderung. Mitteilungen zum Familienrecht, (10), 11–15.

Solaz, A., Jalovaara, M., Kreyenfeld, M., Meggiolaro, S., Mortelmans, D., & Pasteels, I. (2020). Unemployment and separation: Evidence from five European countries. Journal of Family Research, 32(1), 145–176. https://doi.org/10.20377/jfr-368

Stoll, D. (2022). Sind die Tage des nachehelichen Unterhalts gezählt? Recht, (4/2022).

Von Gunten, L., Zürcher, P., Pulver, C., Fluder, R., & Koch, K. (n.d.). Existenzsicherung im Alter – Risikofaktoren und Ursachen für EL-Bezüge bei AHV-Neurenter und Neurentnerinnen. Bern: BFH. Retrieved from https://arbor.bfh.ch/handle/arbor/33646

Voorpostel, M., Tillmann, R., Lebert, F., Kuhn, U., Lipps, O., Ryser, V. A., & Wernli, B. (2022). Swiss household panel userguide (1999–2020).