Die Kosten traditioneller Ehemodelle: Einkommensverluste, Armut und soziale Absicherung nach der Scheidung

Fluder, R. & Kessler, D. (2025). Die Kosten traditioneller Ehemodelle: Einkommensverluste, Armut und soziale Absicherung nach der Scheidung. Social Change in Switzerland, N°41. doi: 10.22019/SC-2025-00004

© the authors 2025. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Zusammenfassung

Seit den 1970er Jahren sind Paarbeziehungen instabiler geworden, was sich an gestiegenen Schei-dungsraten und veränderten Lebensformen wie Patchworkfamilien zeigt. Dieser Artikel untersucht Einkommenseinbussen und Armutsrisiken nach einer Scheidung. Die wirtschaftlichen Folgen von Scheidungen treffen Frauen, insbesondere Mütter, besonders hart. Bei Müttern mit minderjähri-gen Kindern sind die Einkommensverluste mit 38% besonders hoch, während Männer nur geringe Einbussen haben. Trotz gestiegener Erwerbsbeteiligung ist es Frauen wegen Betreuungspflichten oft nicht möglich, ein ausreichendes Einkommen zu erzielen. Für viele Frauen sind Unterhaltszah-lungen zentral, wobei diese heute meistens auf Mütter und ihre Kinder beschränkt sind. Wenn Männer aufgrund zu geringer Einkünfte nicht in der Lage sind, ausreichende Unterhaltszahlungen zu leisten, steigt das Sozialhilfe- und Armutsrisiko bei Frauen erheblich. Besonders betroffen sind Frauen in Partnerschaften mit ungleicher Rollenteilung. Die rechtlichen Reformen, wie das neue Scheidungsrecht von 2000, haben die finanzielle Situation Geschiedener kaum verbessert.

Copyright

© the authors 2025. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License (CC BY-NC-ND 3.0)

Entwicklung von Scheidungen und veränderte Rahmenbedingungen

Moderne Gesellschaften sind seit den 1970er Jahren durch eine zunehmende Instabilität von Paarbeziehungen charakterisiert. Die ehemals dominante Lebensform der lebenslangen Ehebeziehung und stabilen Familie ist zunehmend brüchig geworden. Ergänzt wurde die traditionelle Familie durch neue Formen wie Konkubinatsbeziehungen, Beziehungen, die sich auf Lebensabschnitte beschränken und durch neue Familienformen wie Patchworkfamilien und Einelternhaushalte. Dies zeigt sich daran, dass seit den 1970er Jahren die Scheidungshäufigkeit deutlich zugenommen hat: wurde 1970 ein Fünftel der Ehen geschieden, so ist dieser Anteil bis 2010 auf 50% angestiegen; seither stabilisiert er sich bei rund 40% (BFS 2020). In der gleichen Periode hat sich auch das Heiratsverhalten verändert: 1970 haben 80 Prozent der Ledigen unter fünfzig Jahren geheiratet, während dies 2018 nur noch 50% waren.[1] Gleichzeitig hat die Zahl der nichtehelichen Paarbeziehungen zugenommen. Diese sind wesentlich instabiler als Ehen.

Offensichtlich hat die mit einer Trennung verbundene Aufspaltung der wirtschaftlichen Haushaltseinheit finanzielle Folgen. Dass die Scheidungsquote bei Personen mit niedrigem Bildungsniveau und damit auch bei einkommensschwächeren Personen überdurchschnittlich zugenommen hat, verstärkt die soziale Bedeutung zunehmender Scheidungen (Kessler 2017). Zwar hat die Erwerbsbeteiligung von Frauen seit den 1970er Jahren deutlich zugenommen, was ihre Chancen für die wirtschaftliche Selbständigkeit nach einer Scheidung erhöht hat. Allerdings arbeiten Frauen mehrheitlich Teilzeit und falls sie Kinder haben, oft zu einem geringen Beschäftigungsgrad und folglich einem reduzierten Einkommen (BfS 2021a). Dies weil sie vorwiegend für Haushalt und Betreuung zuständig sind und sich die geschlechtsspezifische Rollenteilung nur langsam verändert (Costa-Ramon et al. 2024; BFS 2021b: 33). In der Schweiz beeinflusst die Mutterschaft die Lohnentwicklung besonders negativ (Mutterschaftsstrafe) – auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern (Costa-Ramon et al. 2024, Bischof et al. 2023).

Im Zuge dieser gesellschaftlichen Veränderungen wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die betreffende Vollzugspraxis allmählich angepasst. Ausdruck davon waren das neue Eherecht von 1988 und das im Jahr 2000 eingeführte neue Scheidungsrecht, mit dem ein ausgewogenerer Ausgleich der wirtschaftlichen Scheidungsfolgen angestrebt wurde, was sich u.a. bei der Aufteilung der Vermögen und beim Vorsorgeausgleich der beruflichen Vorsorge zeigte. Dabei sollten die beruflichen Nachteile jener Person, welche den Hauptteil der Haushaltsarbeiten und der Kinderbetreuung übernommen hat, kompensiert werden. Bereits mit dem Splitting und den Betreuungsgutschriften, die mit der 10. AHV-Revision 1997 in Kraft traten, wurde die Situation von geschiedenen Frauen verbessert. Verändert hat sich auch die Regelung des nachehelichen Unterhalts. Von den Geschiedenen wird erwartet, dass sie möglichst rasch wirtschaftlich unabhängig werden. Das bedeutet, dass geschiedene Frauen ihren Lebensunterhalt möglichst rasch selbst erwirtschaften sollten (Schwenzer 2009, Stoll 2022: 213). Seit 2017 wird im Kindesunterhaltsrechts das durch Betreuungspflichten entgangene Erwerbseinkommen bei den Kinderalimenten berücksichtigt, was die Bedeutung des nachehelichen Unterhalts verringert hat (Burri 2019). Die jüngsten Bundesgerichtsentscheide zum nachehelichen Unterhalt haben weiter zu dessen Bedeutungsverlust beigetragen (Stoll 2022; Lienhard 2023).

Vor diesem Hintergrund untersuchen wir die finanziellen Folgen von Scheidungen, und wie sich diese für Frauen und Männer unterscheiden. Wir analysieren dabei auch, wie hoch das Armuts- und Sozialhilferisiko infolge einer Scheidung ist und welche Faktoren dafür massgebend sind.

Daten und Methodik

Erstmals wurden die Folgen von Scheidungen in der Schweiz anhand einer neuen Datenbasis bestehend aus verschiedenen verknüpften Administrativ- und Befragungsdaten untersucht. In einem so erstellten Datensatz analysieren wir alle Personen, die sich zwischen 2002 und 2010 in der Schweiz scheiden liessen. Dazu wurden die Information zur Scheidung im Bevölkerungsregister (BEVNAT, BFS 2018), mit Daten zu den Sozialleistungen (Sozialhilfe, Arbeitslosengelder und IV-Renten; SHIVALV-Daten, BSV 2014) verknüpft. Anhand dieses Datensatzes konnte das Sozialhilferisiko in der Zeit rund um das Inkrafttreten der Scheidung für die Gesamtheit der Geschiedenen beobachtet werden. Ein weiterer Datensatz besteht aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE), die mit Daten aus dem Bevölkerungsregister (STATPOP), mit Daten der Sozialversicherungen (SHIVALV und AHV-IK) ergänzt wurden. Mit diesem Datensatz untersuchten wir die Folgen der Haushaltstrennungen 2011-2014 bei verheirateten Paaren auf die Sozialhilfeabhängigkeit.

Gewisse Analysen beruhen ausschliesslich auf den Daten des Schweizer Haushalt-Panel (SHP) 1999-2023. Das SHP ist eine jährlich wiederholte Befragung bei einer Zufallsstichprobe von in der Schweiz wohnhaften Personen (Voorpostel et al. 2022). Wir vergleichen mit diesen Daten die Einkommenssituation und die Armutsbetroffenheit vor und nach der Trennung. Als Indikator für die Einkommenssituation eines Haushalts verwenden wir das aufgrund der Haushaltsgrösse bedarfsgewichtete verfügbare Haushaltseinkommen (Haushaltsäquivalenzeinkommen). Armutsgefährdung liegt dann vor, wenn Betroffene ein Haushaltsäquivalenzeinkommen haben, welches tiefer als 60% des Medianeinkommens ist. Weitere Ergebnisse beruhend auf weiteren Datengrundlagen finden sich in Fluder et al. (2024).

Die finanziellen Folgen von Scheidungen sind eine direkte Folge der Haushaltstrennung, während die formale Scheidung in der Regel ein bis zwei Jahre nach der Trennung erfolgt. Dabei werden die finanziellen Verhältnisse geregelt. In den Daten ist oft nur das Datum der Haushaltstrennung oder der Scheidung vorhanden. Je nach Fragestellung und analysierten Daten verwenden wir im Folgenden entweder die Haushaltstrennung oder die Scheidung als auslösendes Ereignis.

Starke Einkommensverluste

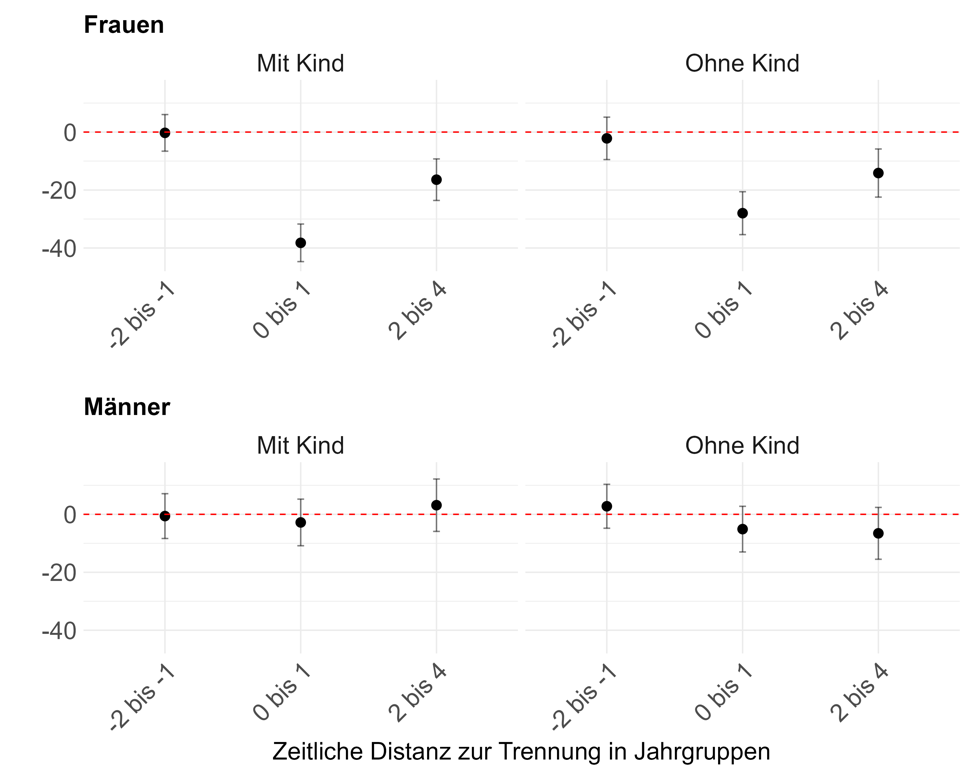

Die Einkommensverluste von Scheidungen erfassen wir anhand des Vergleichs der Einkommen im Scheidungsverlauf mit der Situation drei bis vier Jahre vor der Trennung. Je nach Geschlecht und Familienkonstellation fallen die Einkommensverluste unterschiedlich aus. Die grössten Verluste erleiden Frauen mit minderjährigen Kindern im Jahr der Trennung und im Jahr danach: zu diesem Zeitpunkt haben sie ein um 38% geringeres Einkommen. Aber auch Frauen ohne Kinder haben im gleichen Zeitraum ein um 28% reduziertes Einkommen. Demgegenüber liegt das Einkommen der Männer, auch wenn Transferzahlungen berücksichtigt werden, nur geringfügig unter dem Einkommen vor der Scheidung (ohne Kinder minus 5%, mit Kindern minus 3%). Wenn Trennungen weiter zurück liegen, verbessert sich die Einkommenssituation aufgrund der im Scheidungsverfahren vereinbarten Unterhaltsbeiträge, aufgrund der Gründung neuer Partnerschaften oder aufgrund von zusätzlicher Erwerbsarbeit.

Wird jedoch die subjektive Einschätzung der finanziellen Situation betrachtet, so ist die Verschlechterung bei Frauen und Männern gleich gross. Dabei zeigt sich, dass Frauen und Männer mit Kindern eine stärkere Verschlechterung erfahren als kinderlose Personen (Fluder et al. 2024: 84). Dass sich bei Männern – obwohl ihre Einkommenseinbussen deutlich geringer sind – die subjektive Einschätzung im gleichen Umfang verschlechtert wie bei Frauen, dürfte mit den zu leistenden Transferzahlungen der Männer zusammenhängen, die als stark belastend wahrgenommen werden.

Haben sich die finanziellen Einbussen nach einer Scheidung seit den 1990er Jahren aufgrund der veränderten Bedingungen und insbesondere des neuen Scheidungsrechts vermindert? Dazu haben wir verschiedene Befragungen aus den 1990er Jahren und 2013 verglichen: kürzlich geschiedene Männer und Frauen wurden für beide Perioden mit Verheirateten mit ähnlichen Merkmalen verglichen, mit der Annahme, dass die Geschiedenen ohne Trennung eine ähnliche Einkommensentwicklung wie die Vergleichsgruppe der Verheirateten erfahren hätten (Fluder et al. 2024: 86-88). Dies ermöglicht es, sowohl Veränderungen der Unterschiede zwischen den Zivilstandsgruppen als auch von Männern und Frauen der beiden Perioden zu vergleichen. Dabei zeigt sich keine Verringerung der Scheidungsfolgen seit den 1990er Jahren, und auch das Niveau der Geschlechterunterschiede ist gleichgeblieben. Somit scheint das neue Scheidungsrecht keinen messbaren Effekt in Bezug auf das Einkommen zu haben. Auch ein Vergleich von Ehetrennungen zwischen 2000 und 2011 mit Ehetrennungen zwischen 2012 und 2023 zeigt, dass die Einkommensverluste in den letzten Jahren weiterhin konstant geblieben sind (eigene Berechnungen mit dem SHP, nicht dargestellt).

Abbildung 1: Prozentuale Veränderung des verfügbaren Einkommens aufgrund von Ehetrennungen

Anmerkungen: Ehetrennung = Auflösung des gemeinsamen Haushalts. Rote Linie = Niveau bei Personen, die sich 3-4 Jahre vor der Scheidung befinden. Ausgewiesen wird die Einkommensveränderung die 95% Konfidenzintervalle. Kontrolliert für übliches Einkommenswachstum. Quelle: Eigene Berechnungen Schweizer Haushalt-Panel 1999 – 2023; 1089 Personen, 8760 Beobachtungen.

Unterhaltszahlungen sind wichtig für die finanzielle Situation

Unterhaltsbeiträge spielen eine wichtige Rolle für die finanzielle Situation von Geschiedenen. Die geschiedene Person, die den grössten Teil des Haushaltseinkommens erwirtschaftet und einen entsprechend kleineren Teil der Haus- und Betreuungsarbeit geleistet hat, ist verpflichtet, die einkommensmässig schlechter gestellte Person (meistens die Ex-Partnerin) finanziell zu unterstützen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn diese nach der Trennung Betreuungspflichten übernimmt oder aufgrund der ehelichen Arbeitsteilung in der beruflichen Entwicklung stark benachteiligt war. Einelternfamilien sind für die Deckung ihres Bedarfs häufig auf solche Transferzahlungen angewiesen. Umgekehrt können Unterhaltszahlungen zahlungspflichtige Personen finanziell stark belasten.

Zwischen Mitte der 1990er Jahre bis in die frühen 2000er Jahre wurden nacheheliche Unterhaltszahlungen von Männern an Frauen in Scheidungsurteilen zunehmend seltener festgelegt. Betrachtet man die Veränderungen nach der Höhe des Einkommens der Ehepartner, so zeigt sich, dass Männer mit den tiefsten Einkommen (unterste 25%) stark entlastet wurden und kaum mehr zu nachehelichem Unterhalt verpflichtet werden. Umgekehrt erhalten Frauen mit hohen Einkommen nur noch selten Unterhaltszahlungen. Nachehelicher Unterhalt wird nur noch festgelegt, wenn ein ausgewiesener Bedarf besteht und die zahlungspflichtige Person über ein genügend hohes Einkommen verfügt, um diesen leisten zu können (Fluder et al. 2024:103-106).

Im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre ist die Häufigkeit von nachehelichem Unterhalt stabil geblieben. Nur noch etwa 30% der Frauen erhielten nachehelichen Unterhalt. Betrachtet man zusätzlich auch Kinderalimente, so sind geschiedene Männer mit Kindern nach wie vor mehrheitlich zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Bei Männern ohne Kinder ist dies jedoch nur bei einem Fünftel der Fall. Aufgrund der weiterhin bestehenden Einkommensdifferenzen zwischen Männern und Frauen und der einseitigen Verteilung der Obhut, wurden Frauen auch in den letzten Jahren kaum zu Unterhaltszahlungen verpflichtet (Fluder et al. 2024:101-112).

Zwei Drittel der Frauen mit Kindern erhalten Unterhaltsbeiträge. Im Durchschnitt betragen diese pro Monat knapp 1900 CHF, womit sie einen wesentlichen Beitrag zur Existenzsicherung leisten. Bei Frauen ohne Kinder ist der Anteil mit Unterhaltszahlungen deutlich geringer (rund 20%). Berechnungen für die jüngste Periode weisen darauf hin, dass bei Ehetrennungen ab 2012 Unterhaltszahlungen[2] sogar wieder leicht häufiger wurden (eigene Berechnungen mit dem SHP, nicht dargestellt), wobei für diese Periode keine Daten bezüglich der relativen Bedeutung von Kinderalimenten und nachehelichem Unterhalt vorhanden sind (Kessler & Fluder 2023).

Häufige Betroffenheit durch Sozialhilfeabhängigkeit und Armut

Unterhaltszahlungen können in vielen Fällen Armut nach einer Scheidung verhindern.[3] Häufig reicht das gemeinsame Einkommen getrennter Paare jedoch nicht aus, um den Bedarf beider Haushalte zu decken. Ist das Einkommen der besserverdienenden Person zu tief, um in ausreichendem Umfang Unterhaltszahlungen zu leisten, so muss diejenige mit dem tieferen Einkommen, d.h. in der Regel die Frau, die Einkommenslücke tragen (dies wird in der Fachliteratur als so genannte einseitige Mankoteilung bezeichnet; vgl. Freivogel 2007). Trotz der häufigeren Erwerbstätigkeit ist es vielen Frauen nach einer Scheidung auch heute nicht möglich, ein ausreichendes Erwerbseinkommen für ihre Existenzsicherung zu erwirtschaften, sei dies wegen Betreuungspflichten oder mangelnden Berufserfahrungen, weil sie während der Ehe wegen der Haushaltsarbeit und Betreuung ganz oder teilweise ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben haben. Falls die entstandene Einkommenslücke nicht durch Unterhaltszahlungen gedeckt werden kann, sind Geschiedene auf Sozialhilfe angewiesen. Generell zeigt sich, dass der Anteil der Sozialhilfebeziehenden bei Geschiedenen wesentlich höher ist als bei Verheirateten und dass dieser Unterschied bei Frauen grösser ist als bei Männern (Fluder et al. 2024:118).

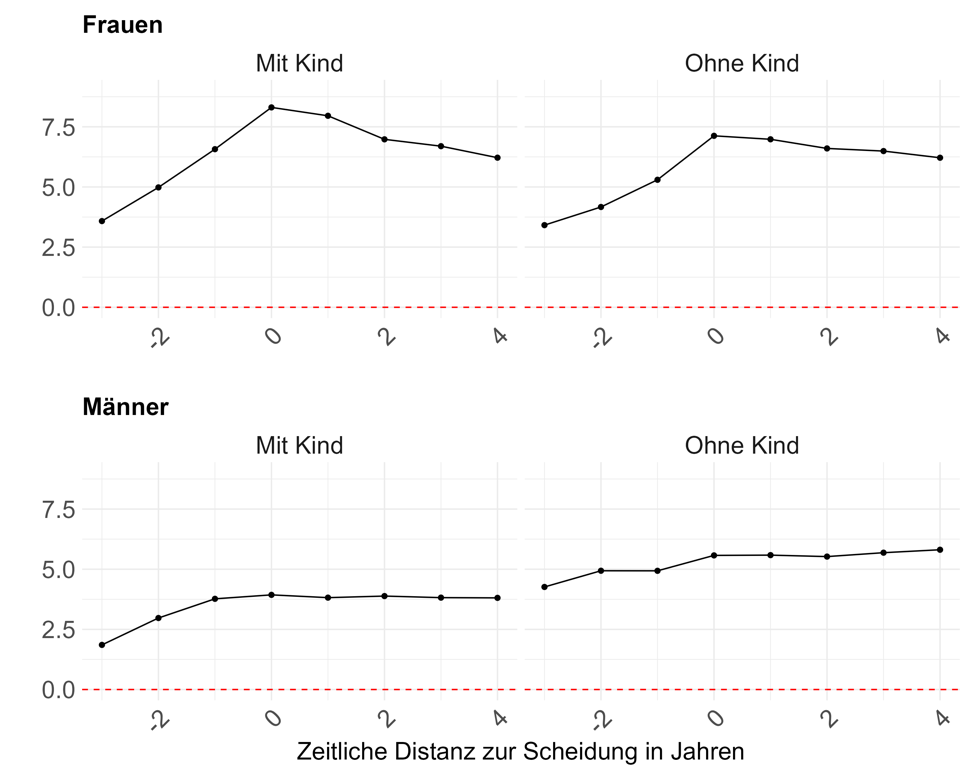

Abbildung 2 zeigt das Sozialhilferisiko im Scheidungsverlauf. Im Gegensatz zur vorherigen Analyse wird die Situation vor und nach der Scheidung gezeigt. Von der Trennung bis zur formalen Scheidung dauert es in der Regel ein bis zwei Jahre.

Das Sozialhilferisiko steigt bei Frauen in den Jahren vor der Scheidung als Folge der Haushaltstrennung deutlich an, und zwar bei Frauen mit Kindern stärker als bei Frauen ohne Kinder, so dass über 8% der Frauen mit Kindern im Jahr der Scheidung Sozialhilfe beziehen. Bei Männern nimmt das Sozialhilferisiko weniger stark zu und nur bei jenen mit Kindern. Wie bei den Frauen nimmt die Sozialhilfeabhängigkeit bereits ein bis zwei Jahre vor der Scheidung zum Zeitpunkt der Haushaltstrennung zu. Auch hier zeigt sich, dass sich die Einkommenssituation der Frauen u.a. wegen den festgelegten Unterhaltsbeiträgen nach der formalen Scheidung verbessert. Auffallend ist, dass Männer ohne Kinder bereits vorher ein erhöhtes Sozialhilferisiko haben, das sich im Scheidungsverlauf nur wenig verändert. Es kann vermutet werden, dass bei diesen die finanziell prekäre Situation und die damit zusammenhängenden Begleitumstände (z.B. Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Beeinträchtigung etc.) oft ein Auslöser für die Scheidung sind (Solaz et al. 2020; Kessler et al. 2023).

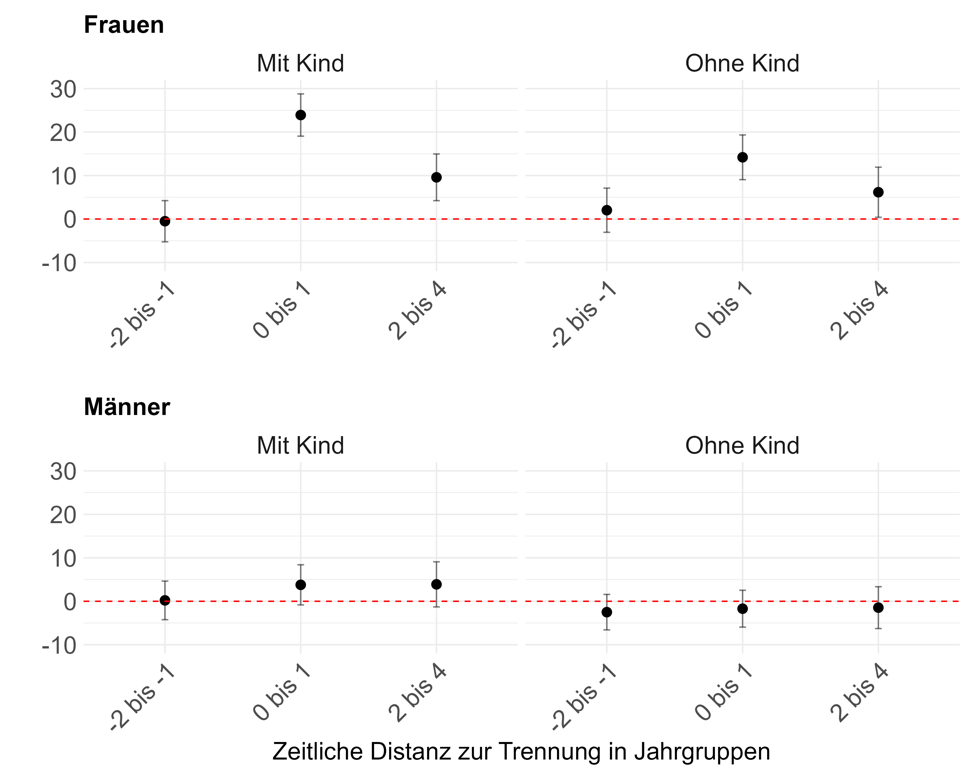

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sind scheidungsbedingte Armutsrisiken zu erwarten. Abbildung 3 zeigt die zeitliche Veränderung des Armutsgefährdungsrisikos aufgrund von Ehetrennungen und bestätigt diese Vermutung. Bei Frauen mit Kindern kann eine starke Zunahme der Armutsgefährdung um fast 25 Prozentpunkte festgestellt werden (Abbildung 3).

Abbildung 2: Anteil mit Sozialhilfebezug in %, vor und nach dem Inkrafttreten der Scheidung

Anmerkung: Veränderung in Prozentpunkten. Rote Linie = Niveau bei Personen, die sich 3-4 Jahre vor der Scheidung befinden. Quelle: BEFNAT verknüpft mit SHIVALV 2005-2014. Alle Scheidungen in der Schweiz 2002-2010 (N = 308’606 Paare).

Abbildung 3: Veränderung des Armutsgefährdungsrisikos aufgrund von Ehetrennungen in %-Punkten

Anmerkungen: Ehetrennung = Auflösung des gemeinsamen Haushalts. Rote Linie = Niveau bei Personen, die sich 3-4 Jahre vor der Trennung befinden. Ausgewiesen wird die Veränderung der Armutsgefährdungsquote in Prozentpunkten in den betreffenden Jahren vor und nach einer Scheidung und die 95% Konfidenzintervalle. Armutsgefährdung: Personen mit einem Haushaltseinkommen das kleiner ist als 60% des Medianeinkommens. Kontrolliert für übliche Veränderungen im Armutsrisiko. Quelle: Eigene Berechnungen Schweizer Haushalt-Panel 1999 – 2023; 1089 Personen, 8760 Beobachtungen.

Aber auch bei Frauen ohne Kinder steigt das Armutsrisiko, wenn auch in geringerem Umfang. Demgegenüber verändert sich das Armutsrisiko bei Männern kaum. Bischof et al. (2023) weisen anhand von Steuerdaten nach, dass der Anteil der Personen mit sehr geringen finanziellen Mitteln bei Müttern im Verlauf der Scheidung von 7% auf 34% ansteigt, während dieser Anteil bei Vätern konstant 7% beträgt.

Einfluss der Konstellation der Paare

Die Folgen von Scheidungen sind abhängig von den Familienarrangements der Ehepaare, ob sie Kinder haben und von ihren Einkommensverhältnissen. Wenig erstaunlich ist, dass das Sozialhilferisiko nur bei Paaren mit einem geringen Einkommen (untere Einkommenshälfte) aufgrund einer Trennung zunimmt. Davon betroffen sind hauptsächlich Frauen: So nimmt bei Paaren mit tiefen Einkommen (unterste 20 bis 40 Prozent) das Sozialhilferisiko der Frauen um 19 Prozentpunkte zu, bei den Männern jedoch nur um drei Prozentpunkte (Fluder et al. 2024:120). Dies kann durch die erwähnte einseitige Mankoteilung und Betreuungspflichten erklärt werden. Falls minderjährige Kinder vorhanden sind, ist dieses Risiko deutlich höher als bei Paaren ohne Kinder. Eine entscheidende Rolle spielt das Einkommen des Ex-Partners. Nur wenn der potentiell unterstützungspflichtige Partner ein Jahreseinkommen über 50’000 CHF hat, besteht ein gewisser Schutz, sodass das scheidungsbedingte Sozialhilferisiko sich reduziert. Falls der Ex-Partner ein Einkommen von über 130’000 CHF hat, besteht kein scheidungsbedingtes Sozialhilferisiko mehr (ebenda:122). Hier kommt das Subsidiaritätsprinzip der Unterhaltszahlungen zum Tragen. Falls der Ex-Partner ein genügend hohes Einkommen hat, sind geschiedene Personen mit tiefem Einkommen in den meisten Fällen nicht auf Sozialhilfe angewiesen.

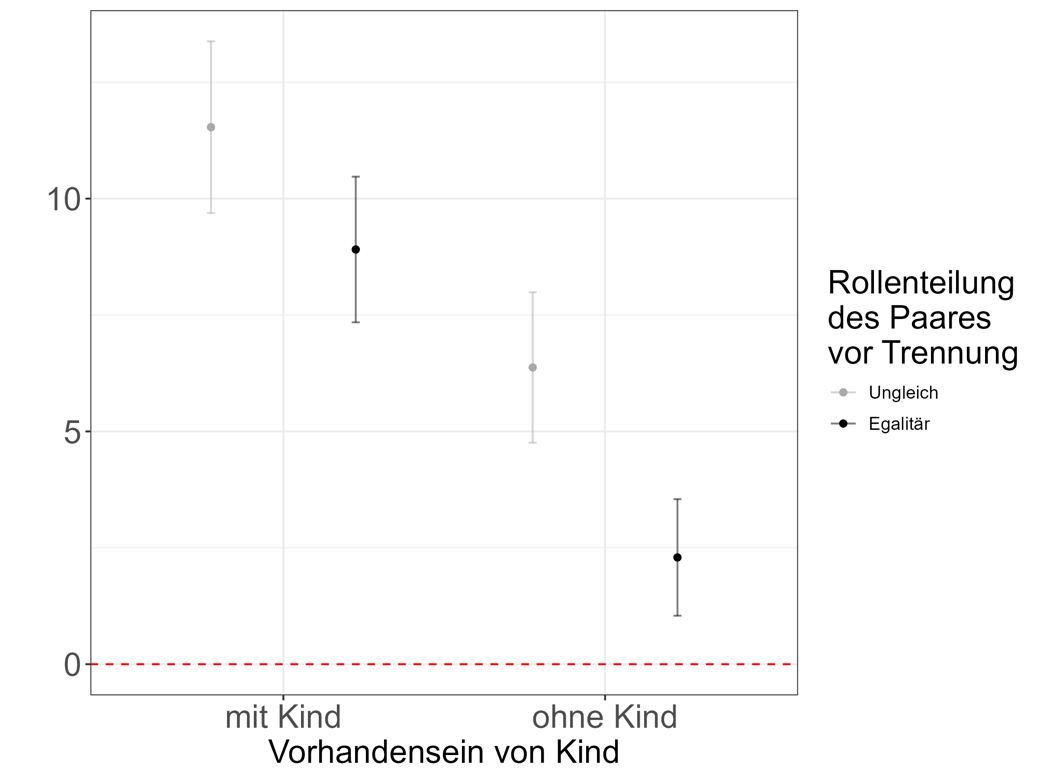

Abbildung 4: Veränderung des Sozialhilferisikos von Paaren nach der Trennung in Abhängigkeit von der Rollenteilung während der Ehe, in Prozentpunkten

Anmerkungen: Trennungen 2011−2014. Ausgewiesen wird die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Person eines Paares während mindestens einem Monat Sozialhilfeleistungen bezieht. Sozialhilfequote und die 95% Konfidenzintervalle. Ungleiche Rollenverteilung: Der besserverdienende Partner verdient mehr als zwei Drittel des Haushalseinkommens. Egalitäre Rollenteilung: Beide Partner tragen mehr als einen Drittel zum Haushaltseinkommen bei. Unterschiede im Sozialhilferisiko zwischen Paaren mit egalitären und ungleicher Rollenteilung aufgrund von unterschiedlich hohem Haushaltseinkommen sowie dem Alter wurden herausgerechnet. Quelle: STATPOP 2011−2015 verknüpft mit SAKE 2002−2014 und SHIVALV und AHV-IK 2005−2014 (n Paare = 3421).

Weiter hat auch die Rollenteilung der Ehepaare einen Einfluss auf das scheidungsbedingte Sozialhilfe- und Armutsrisiko (vgl. Abbildung 4). Als Indikator für die Rollenteilung haben wir den Anteil des Einkommens der beiden Eheleute am Haushaltseinkommen verwendet. Paare, bei denen der besserverdienende Partner mehr als zwei Drittel zum Haushaltseinkommen beisteuert, werden als ungleich bezeichnet, die übrigen als egalitär. Bei Paaren ohne Kinder mit einer ungleichen Rollenteilung nimmt das Sozialhilferisiko um sechs Prozentpunkte zu, bei den eher egalitären jedoch nur um zwei Prozentpunkte. Bei Paaren mit Kindern ist der Unterschied geringer. Daran zeigt sich, dass eine hohe Erwerbsbeteiligung Frauen tendenziell vor Armut und Sozialhilfeabhängigkeit schützt. Frauen mit Kindern ist es aber häufig trotz ausreichender Berufserfahrung nicht möglich, die Erwerbstätigkeit im erforderlichen Ausmass auszubauen. Massnahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf könnten hier Abhilfe schaffen.

Schlussfolgerungen

Obwohl Scheidungen heute zur gesellschaftlichen Normalität geworden sind und sich die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend verändert haben, ist eine Scheidung für viele Paare nach wie vor mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Frauen, besonders jene mit minderjährigen Kindern, sind mit grossen Einkommensverlusten konfrontiert. Bedingt durch die veränderten Rollenbilder hat die Häufigkeit von nachehelichem Unterhalt stark abgenommen. Von Frauen wird vermehrt erwartet, dass sie nach der Trennung ihren Lebensunterhalt selbständig erwirtschaften. Dies steht im Widerspruch zur faktisch immer noch verbreiteten traditionellen Rollenteilung, bei der die Betreuungs- und Haushaltsarbeit zu einem grossen Teil von Frauen übernommen wird. Für die Ex-Partnerin, welche die Kinderbetreuung übernimmt, kommt den Unterhaltszahlungen, insbesondere in Form von Kinderalimenten, jedoch nach wie vor eine wichtige Rolle für die Existenzsicherung zu. Unterhaltszahlungen in ausreichendem Umfang können jedoch nur Männer in den oberen Einkommenssegmenten leisten. Geschiedene Frauen ohne einkommensstarken Ex-Partner und mit eingeschränkten Erwerbschancen, u.a. wegen Betreuungspflichten oder unzureichender Berufserfahrung, tragen ein hohes Armutsrisiko. Aber auch Männer können aufgrund von Unterhaltszahlungen, oder wenn ihre Erwerbsfähigkeit wegen Gesundheitsproblemen eingeschränkt ist, in eine schwierige finanzielle Lage geraten und verschulden sich häufig.

Deutlich geringer sind die Folgen für Paare, welche die Erwerbs- und Betreuungs-/Hausarbeit gleichmässig aufteilen. Frauen, die während der Ehe und nach der Mutterschaft in ihrem Beruf weiterarbeiten, können nach einer Trennung ihre berufliche Laufbahn leichter fortsetzen und Männer können sich eher an der Betreuung ihrer Kinder beteiligen und damit ein gutes Verhältnis zu den Kindern pflegen (vgl. Fluder et al. 2024: 91-100). Unsere Analysen zeigen, dass solche Paare mit egalitärer Rollenteilung im Falle von Trennungen signifikant seltener Sozialhilfe beziehen und damit geringere Kosten für die Allgemeinheit verursachen. Trotz gesellschaftlichem Wandel und mehr Gleichstellung haben nach wie vor Frauen die grössten finanziellen Einbussen zu tragen und benötigen öfter Sozialhilfeleistungen. Nicht zuletzt, weil sie sich zugunsten der Familienarbeit aus dem Erwerbsleben zurückziehen.

Unsere Resultate plädieren für sozialpolitische Rahmenbedingungen, die Paare bei einer egalitären Aufteilung von Erwerbs- und Betreuungsarbeit unterstützen. Zum einen betrifft dies strukturelle Aspekte wie die flächendeckende Verfügbarkeit von KITA-Plätzen, die auch für untere Einkommensgruppen bezahlbar sind, um Betreuungsarbeit besser mit einem höheren Arbeitspensum vereinbaren zu können. Dazu gehört auch die Aufhebung steuerlicher Benachteiligungen bei egalitären Einkommenskonstellationen und die Förderung von Teilzeitstellen in anspruchsvollen Berufsfeldern, die Karrieremöglichkeiten auch bei einer Teilzeit-Anstellung ermöglichen. Dies würde es auch für Männern attraktiver machen, Erwerbsarbeit und Engagement in Betreuung und Haushalt zu vereinen.

Zum anderen erfordert die Situation auch einen Mentalitätswandel. Das Bewusstsein für die persönlichen und öffentlichen finanziellen Risiken von ungleichen Rollenmodellen im Kontext gestiegener Scheidungsraten sollte gefördert werden. Dabei sollte auch der Fokus auf die Spätfolgen für die Altersvorsorge gelegt werden.[4] Es gibt mittlerweile gesicherte wissenschaftliche Evidenz, die zeigt, dass ein besserer Zugang zu relevanten Informationen zu den Kosten von Teilzeitarbeit nach der Geburt von Kindern bei Frauen zu anderen Entscheidungen führt (Costa-Ramon et al. 2024).

Um die oftmals nicht verhinderbaren vorübergehenden schwierigen Einkommenssituationen nach einer Scheidung zu überbrücken, wäre schliesslich auch zu überlegen, ob in den Fällen mit ungenügenden Unterstützungszahlungen das entstandene Manko durch eine Bedarfsleistung vor der Sozialhilfe übernommen werden könnte. Denkbar ist, das bestehende System der Alimentenbevorschussung entsprechend zu einer existenzsichernden Bedarfsleistung für alle aus- und umzubauen. Damit würden Geschiedene deutlich besser abgesichert und die finanziellen Nachteile der Frauen aufgrund der einseitigen Mankoteilung könnten damit behoben werden; zudem könnte die Armutsbetroffenheit von Einelternhaushalten und ihren Kindern erheblich gemildert werden. Auch mit Familien-Ergänzungsleistungen kann die Armut bei geschiedenen Müttern wirksam bekämpft werden.[5]

- Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/heiraten-eingetragene-partnerschaften-scheidungen/heiratshaeufigkeit.html ↑

- Gemessen am Anteil von Haushalten, die nach Trennungen Transfers (nachehelicher Unterhalt und Kinderalimenten) von anderen Haushalten erhalten haben. ↑

- Anhand der Analysen von Steuerdaten der Kantone Bern und Basellandschaft konnte gezeigt werden, dass Unterhaltszahlungen die Armutsrisiken von Einelternfamilien um gut ein Drittel reduzieren (Hümbelin et al. 2022; Fluder et al. 2020). ↑

- Die Ergänzungsleistungs-Quote von Geschiedenen ist fast fünfmal so hoch wie jene von Verheirateten (Von Gunten et al. 2015: 74) und die Renten der 70–74-jährigen Geschiedenen sind deutlich tiefer .im Vergleich zur restlichen Bevölkerung (Fluder & Oesch 2019). ↑

- Schätzungen für den Kanton Bern zeigen, dass Familien-EL die Armutsbetroffenheit von Einelternfamilien mit minderjährigen Kindern halbieren würde (Fluder et al. 2020, 71). ↑

Bibliographie

Bischof, S., Kaderli, T., Guggisberg, J., & Liechti, L. (2023). Die wirtschaftliche Situation von Familien in der Schweiz. Die Bedeutung von Geburten sowie Trennungen und Scheidungen; Studie im Auftrag des BSV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht, (1/23).

Bundesamt für Statistik. (2021a). Mütter auf dem Arbeitsmarkt – Schweizerische Arbeitskräfteerhebung. https://www.bfs.admin.ch/asset/de/1061095.

Bundesamt für Statistik. (2021b). Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2021. https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/17084546/master

Bundesamt für Statistik. (2020). Scheidungen. Demos, (1/2020). https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.13307848.html

Bundesamt für Statistik. (2018). Vital Statistics (BEVNAT). https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32406983/master

Bundesamt für Sozialversicherungen. (2014). Monitoring SHIVALV: Die BASIS-Indikatoren 2005–2012. Bern: BSV.

Burri, M. (2019). Der Betreuungsunterhalt: Eine Bestandesaufnahme zwei Jahre nach dem Inkrafttreten. Sui Generis, 2019, 1. https://doi.org/10.21257/sg.88

Costa-Ramon, A., Schaede, U., Slotwinski, M., & Brenøe, A. (2024). (Not) Thinking about the Future: Inattention and Maternal Labor Supply. Universität Zürich, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Working Paper, (452).

Fluder, R., Kessler, D., & Schuwey, C. (2024). Scheidung als soziales Risiko. Analysen zu den institutionellen Rahmenbedingungen und den geschlechterspezifischen Folgen von Ehetrennungen in der Schweiz. Zürich: Seismo.

Fluder, R., Hümbelin, O., Luchsinger, L., & Richard, T. (2020). Ein Armutsmonitoring für die Schweiz: Modellvorhaben am Beispiel des Kantons Bern. Bern: Berner Fachhochschule.

Fluder, R., & Oesch, T. (2019). Vorsorgesituation der Selbständigen: Untersuchung anhand der Steuerdaten des Kantons Bern 2002 bis 2012. https://doi.org/10.24451/ARBOR.9579

Freivogel, E. (2007). Nachehelicher Unterhalt, Verwandtenunterstützung und Sozialhilfe. Bern: Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF.

Hümbelin, O., Richard, T., Hobi, L., & Fluder, R. (2022). Armutsmonitoring im Kanton Basel-Landschaft: Bericht zuhanden des kantonalen Sozialamtes Basel-Landschaft. https://doi.org/10.24451/ARBOR.17819

Kessler, D., & Fluder, R. (2023). Das Unterhaltsrecht sichtbar machen. Recht, Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, 2/23, 115–119.

Kessler, D., Hevenstone, D., Vandecasteele, L., & Sepahniya, S. (2023). Weathering the storm together: Does unemployment insurance help couples avoid divorce? Journal of European Social Policy, 33(2), 248–263.

Kessler, D. (2017). The influence of educational expansion on partnership stability: A cohort study of first partnerships in Switzerland. Swiss Journal of Sociology, 43(3).

Lienhard, B. (2023). Das Bundesgericht kann die gesellschaftliche Realität nicht im Alleingang ändern. CHSS. https://sozialesicherheit.ch/de/das-bundesgericht-kann-die-gesellschaftliche-realitaet-nicht-im-alleingang-aendern

Schwenzer, I. (2009). Nachehelicher Unterhalt – oder: nach der Änderung ist vor der Änderung. Mitteilungen zum Familienrecht, (10), 11–15.

Solaz, A., Jalovaara, M., Kreyenfeld, M., Meggiolaro, S., Mortelmans, D., & Pasteels, I. (2020). Unemployment and separation: Evidence from five European countries. Journal of Family Research, 32(1), 145–176. https://doi.org/10.20377/jfr-368

Stoll, D. (2022). Sind die Tage des nachehelichen Unterhalts gezählt? Recht, (4/2022).

Von Gunten, L., Zürcher, P., Pulver, C., Fluder, R., & Koch, K. (n.d.). Existenzsicherung im Alter – Risikofaktoren und Ursachen für EL-Bezüge bei AHV-Neurenter und Neurentnerinnen. Bern: BFH. Retrieved from https://arbor.bfh.ch/handle/arbor/33646

Voorpostel, M., Tillmann, R., Lebert, F., Kuhn, U., Lipps, O., Ryser, V. A., & Wernli, B. (2022). Swiss Household Panel Userguide (1999–2020).