Deux enfants, sinon aucun : la fécondité en Suisse entre 1946 et 2022

Le Goff, J.-M., & Ryser, V.-A. (2025). Deux enfants, sinon aucun : la fécondité en Suisse entre 1946 et 2022. Social Change in Switzerland, N°42. doi: 10.22019/SC-2025-00005

© the authors 2025. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Résumé

Cette étude analyse l'évolution de la fécondité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en présentant le calendrier des naissances, le nombre total d'enfants par femme ainsi que la probabilité d’agrandissement des familles. Nos résultats montrent une tension entre le modèle à deux enfants, qui s’est progressivement imposé en Suisse après le baby-boom, et un modèle sans enfant qui émerge depuis les années 1990. Ce dernier est particulièrement présent chez les femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Bien que la majorité de ces femmes continuent d'adopter le modèle de la famille à deux enfants, 30 % d’entre elles n'ont pas d'enfant, un pourcentage nettement plus élevé que celui observé chez les femmes ayant reçu un autre type d'éducation.

Copyright

© the authors 2025. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License (CC BY-NC-ND 3.0)

Introduction

Un récent rapport de l’OCDE (2024), s’inscrivant dans la continuité de plusieurs études antérieures, met en lumière une baisse de la fécondité dans la majorité des régions du monde, et plus particulièrement sur le continent Européen. Parallèlement à cette diminution généralisée, une tendance croissante à la maternité tardive s’y dessine (Billari et al., 2007 ; Mills et al. 2011 ; van Wijk, & Billari, 2024). La Suisse ne fait pas exception à ces constats : depuis le milieu des années 1970, les indicateurs de fécondité voisinent 1,5 enfants par femme et restent systématiquement inférieurs au seuil de remplacement des générations, avec cependant des variations au fil des années. Une augmentation de l’âge au premier enfant est également observée, qui, en atteignant 31,2 ans en 2022, est l’un des plus élevés d’Europe. Sans un solde migratoire positif depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les seules transformations de la natalité auraient considérablement intensifié le vieillissement démographique en Suisse et entraîné une stagnation de la population.

Malgré des variations régionales, la fécondité en Europe demeure faible (UN, 2025), avec des taux de natalité souvent inférieurs à ceux de mortalité, et une fécondité qui reste globalement en dessous du seuil de remplacement des générations depuis longtemps. L’Italie affiche le taux de fécondité le plus bas d’Europe, tandis qu’en Allemagne, la natalité s’est mise à baisser malgré des politiques familiales mises en place au début des années 2000 pour aider les femmes à concilier vie familiale et vie professionnelle (Sobotka, et al. 2019). Par ailleurs, les pays scandinaves, pionniers en matière de politiques familiales et d’égalité des genres, ont également observé une baisse de leur fécondité (Sobotka & Berghammer, 2021). De même, bien que la France, dont le pro-natalisme fait consensus dans l’ensemble de la classe politique depuis la guerre de 1870 contre la Prusse, puisse encore se targuer d’avoir le plus haut taux de natalité dans l’Union européenne, une accélération de la baisse de la natalité y est observée depuis une dizaine d’années (Brée & Breton, 2023).

Plusieurs cadres théoriques ont été proposés pour comprendre ces changements récents en matière de dynamique familiale et de comportements de fécondité. La thèse de la seconde transition démographique (SDT) (Lesthaeghe, 1995) met en évidence les changements culturels et idéologiques liés à la montée de l’individualisme et du consumérisme durant la seconde moitié du 20e siècle qui ont progressivement conduit à une transformation des comportements familiaux et reproductifs. Les changements dans les comportements reproducteurs seraient également influencés par l’incertitude économique et les risques du marché du travail, qui poussent les jeunes adultes à retarder la formation de la famille et à privilégier des formes de vie plus flexibles et moins stables.

Un cadre théorique alternatif à celui de la SDT, la révolution du genre, s’est imposé dans les années 2010 (Esping-Andersen & Billari, 2015). Ce cadre, emprunté à des travaux de sociologie nord-américaine, souligne l’importance de l’indépendance économique croissante des femmes et de leur participation accrue au marché du travail depuis les années 60 et 70, alors que les inégalités entre les hommes et les femmes n’ont pas nécessairement baissé dans la sphère domestique. La baisse de la fécondité résulterait donc d’une incompatibilité entre, d’une part, l’accroissement du niveau d’éducation des femmes et, d’autre part, des rôle traditionnels des mères.

Dans ce contexte, l’objectif de notre étude est d’analyser l’évolution de la fécondité en Suisse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui. Notre objectif est de repérer les tendances émergentes et mieux comprendre les dynamiques futures qui se dessinent.

Stratégies analytiques

L’indice conjoncturel de fécondité (ICF) est sans doute l’indicateur le plus médiatisé et le plus commenté dans le domaine de la fécondité, en étant souvent rebaptisé « taux de fécondité ». Il exprime le nombre moyen d’enfants par femme et représente la somme des taux de fécondité par âge pour une année donnée. Chacun de ces taux selon l’âge est calculé en rapportant le nombre de naissances de femmes ayant l’âge x sur l’ensemble des femmes ayant cet âge x durant l’année prise en compte. L’avantage majeur de l’ICF est qu’il offre une mesure de l’intensité de la fécondité à un moment donné (Calot, 1990).

En revanche, il présente l’immense défaut de confondre, pour une année donnée, plusieurs générations de femmes, le terme de génération étant défini ici par l’ensemble des personnes nées une même année. La mesure de l’ICF peut intervenir à un moment où les femmes appartenant aux jeunes générations retardent la naissance de leur enfant alors que celles appartenant aux générations les plus âgées ont déjà constitué leur descendance, conduisant ainsi à une mesure de l’ICF basse.

Pour pallier les limites de l’ICF, nous considérerons dans notre analyse un deuxième indicateur, la descendance finale (DF) qui correspond à la somme des taux de fécondité par âge pour une génération donnée. Comme l’ICF, il s’exprime en nombre moyen d’enfants par femme. Cet indicateur est insensible aux effets de calendrier des naissances, puisqu’il exprime le nombre moyen de naissances des femmes d’une génération lorsqu’elles ont 50 ans, que ces enfants soient nés alors qu’elles avaient entre 20 et 29 ans ou entre 30 et 39 ans. En revanche l’indice de DF nécessite pour son calcul un certain recul temporel, puisque ce calcul ne peut être fait que dans les générations de femmes ayant (quasiment) terminé leur vie féconde.

Données

Notre analyse de l’évolution de la fécondité sur une période de près de 80 ans requiert l’utilisation de trois bases de données complémentaires : la Human Fertility Database (Human Fertility Database, 2024), l’IPUMS International (Ruggles et al., 2024) et le Panel Suisse de Ménages – PSM (Tillmann et al., 2021).

Les séries temporelles de l’indice conjoncturel de fécondité (ICF) et de la descendance finale (DF) pour la Suisse sont disponibles dans la Human Fertility Database. Les calculs reposent sur les statistiques annuelles de naissances, d’âge à la naissance des mères et de nombre de femmes selon l’âge, qui sont collectées chaque année par l’Office fédéral de la statistique. L’indice de fécondité est calculé depuis 1932, alors que les descendances finales sont disponibles à partir de la génération des femmes nées en 1917.

Pour les générations nées avant 1960, nous utiliserons aussi les données suisses de l’IPUMS International. Ces données sont issues d’un sondage représentant un vingtième des données du recensement suisse de 2000. Lors de ce recensement, les répondants, hommes et femmes, devaient indiquer le nombre d’enfants auxquels ils et elles avaient donné naissance. Cette base de données recense un grand nombre de femmes par génération et nous permet de calculer les probabilités d’agrandissement des familles pour les générations de femmes nées avant 1960. Pour l’analyse des probabilités d’agrandissement de la famille dans le cas des femmes nées après 1960, nous utiliserons le Panel Suisse de Ménages. Il s’agit d’une enquête longitudinale principalement téléphonique, qui suit depuis 1999 un grand nombre d’individus issus de plusieurs échantillons représentatifs de ménages à travers l’ensemble du territoire suisse.

Six phases d’évolution de la fécondité depuis 1945

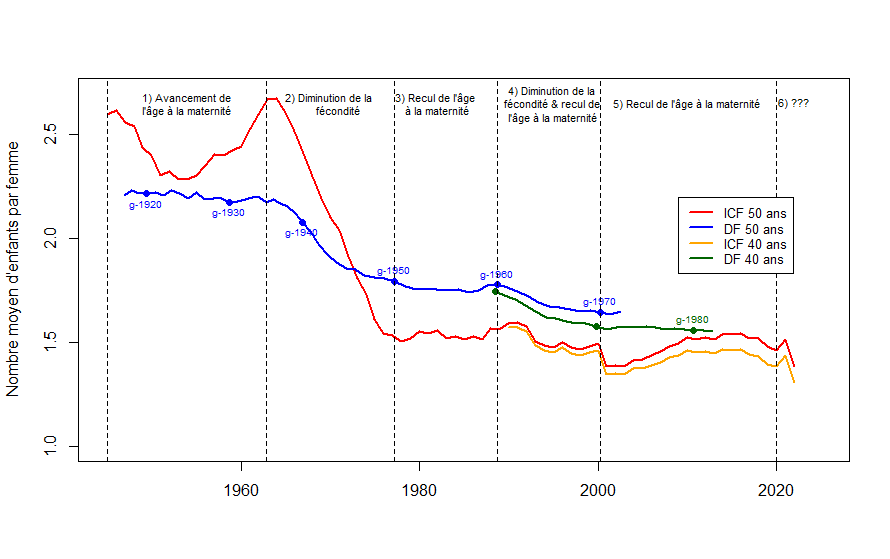

Notre première analyse compare l’évolution de l’indice conjoncturel de fécondité (ICF) et de la descendance finale (DF). Les deux séries temporelles sont représentées dans la Figure 1, avec la même échelle chronologique. La Figure 1 prolonge celles ayant déjà été proposées pour la Suisse par Calot (1998, p. 97) et Van Bavel et Reher (2013, p. 261). Cette confrontation permet de distinguer six phases différentes d’évolution de la fécondité en Suisse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Baby-boom et plus particulièrement second pic du baby-boom (1946 – 1962) : L’ICF fluctue amplement mais se situe largement au-dessus de la DF, qui est stabilisée aux alentours de 2,2 enfants par femme chez les femmes nées entre 1917 et 1935. Ce résultat reflète l’avancement de l’âge moyen à la naissance, qui passe de 29,9 ans chez les femmes nées en 1917 à 27,9 ans chez celles nées en 1935.

Figure 1 : Indicateur conjoncturel de fécondité et descendance finale en Suisse

Figure 1 : Indicateur conjoncturel de fécondité et descendance finale en Suisse

Note : Les indices conjoncturels de fécondité (ICF) ICF sont représentés par année, tandis que les descendances finales (DF) tiennent compte de l’âge moyen des femmes lors de la naissance des enfants. La Figure 1 reporte la DF à 40 ans pour les générations nées entre 1960 et 1980 (courbe verte). Cet indicateur permet de suivre notamment les femmes nées après 1972, n’ayant pas 50 ans en 2022, en considérant que la fécondité est faible après cet âge. De même, sont reportés à partir de 1990, les ICF à 40 ans (courbe orange), calculés à partir des taux de fécondité de 15 à 40 ans. Source : Human Fertility Database

Phase de post baby-boom (1962-1978) : Cette phase montre une diminution prononcée de la fécondité au fil des générations, la descendance finale passant de 2,2 à 1,8 enfant par femme entre les femmes nées en 1935 et celles nées en 1950. Cette diminution se répercute sur l’ICF qui diminue grandement et passe en dessous de la courbe de la descendance finale (DF). Au cours de cette période, nous observons une légère diminution de l’âge moyen des femmes à la maternité, passant de 27,9 ans pour celles nées en 1935 à 27,2 ans pour celles nées en 1950.

Phase de retardement de l’âge à la naissance des enfants (1978-1990) : La DF se stabilise aux alentours de 1,7 – 1,8 enfants par femme chez les générations de femmes nées entre 1950 et 1960, alors que l’ICF est stabilisé à 1,5 enfants (Figure 1). A cette stabilisation de la DF et de l’ICF correspond un retardement de l’âge à la naissance des enfants. L’âge à la naissance des enfants recule de 27,4 ans à 28,7 ans pour les générations nées entre 1950 et 1960.

Nouvelle phase de diminution de la fécondité (1990-2000) : Les générations nées entre 1960 et 1970 diminuent leur fécondité. La DF passe de 1,8 enfant par femme à 1,64. Les femmes de ces générations ont continué à reporter la naissance de leurs enfants, l’âge moyen à la fécondité passant de 28,7 ans chez les femmes nées en 1960 à 30,3 ans pour celles nées en 1970.

Nouvelle augmentation de l’âge à la fécondité : Le début des années 2000 voit une diminution des ICF à 40 et 50 ans. L’ICF passe en dessous de la barre symbolique de 1,4 enfant par femme en 2001, mais atteint de nouveau 1,5 enfant par femme à partir de 2009. La DF à 40 ans des femmes nées entre 1970 et 1982 reste stable à 1.6 enfants par femme environ, indiquant que les fluctuations de l’ICF durant les années 2000 ont correspondu à un nouveau report de l’âge à la fécondité. Ainsi, chez les femmes nées entre 1970 et 1982, et pour les femmes âgées de 40 ans ou moins, l’âge moyen à la naissance est passé de 29,8 ans à 30,8 ans.

Phase d’incertitude sur l’évolution de la fécondité (à partir de 2020) : l’ICF passe de 1,46 à 1,51 entre 2020 et 2021, marquant une légère augmentation de la fécondité durant la pandémie de COVID-19 (Rausa & Borioli, 2023), mais redescend à 1,39 en 2022. Les indicateurs longitudinaux de type DF ne nous permettent pas, pour l’instant, d’appréhender cette nouvelle fluctuation de l’ICF, en raison d’un manque de recul temporel. Nous pouvons dès lors nous demander si cette diminution de l’ICF est due à un nouveau report de l’âge à la naissance des enfants, comme cela a été le cas dans les années 2000, ou à une nouvelle baisse de la fécondité.

La forte prégnance de la norme de deux enfants par femme

Pour mieux comprendre la diminution de la fécondité durant les années 1960 et 70 (phase 2) ainsi que durant les années 1990 (phase 4) nous calculons des probabilités d’agrandissement de famille (Devolder, 2018). Le Tableau 1 reporte ces probabilités d’agrandissement pour les femmes nées entre 1931 et 1935 – les dernières générations de parents des baby-boomers – ainsi que pour celles nées entre 1946 et 1950, qui avaient eu en moyenne moins d’enfants que les générations précédentes. Les probabilités d’agrandissement selon le rang de naissance permettent ainsi de suivre la fécondité des femmes à la manière d’un processus, le passage d’aucun à un enfant, puis d’un à deux enfants, etc[1].

La probabilité de mettre au monde un premier ou un deuxième enfant varie peu entre les deux groupes de générations. En revanche, il y a une très forte diminution de la probabilité de donner naissance à un troisième (-22 points de pourcentage), à un quatrième (-18 points), voire à un cinquième enfant (-14 points) chez les femmes nées entre 1946 et 1950.

Tableau 1 : Probabilités d’agrandissement du nombre d’enfants pour les générations nées entre 1931-1935 et entre 1946-1950 (en %)

| Agrandissement du nombre d’enfant | Générations des femmes nées en 1931-35 | Générations des femmes nées en 1946-50 |

| 0 → 1 | 84,1 | 81,7 |

| 1 → 2 | 83,1 | 79,2 |

| 2 → 3 | 56,6 | 34,2 |

| 3 → 4 | 43,7 | 26,0 |

| 4 → 5 | 33,2 | 19,6 |

La diminution de la fécondité correspond ainsi à l’adoption par un grand nombre de couples de la norme de deux enfants, au détriment de la constitution de familles nombreuses avec trois, quatre voire cinq enfants (Rusterholz, 2017). Cette diminution du nombre d’enfants résulte de multiples facteurs parmi lesquels l’expansion de la formation des femmes joue un rôle important. Les femmes nées entre 1946 et 1950 ont accédé plus souvent à un niveau d’études post-obligatoires (formation professionnelle ou filières générales) que les générations précédentes. La moitié des femmes (50%) appartenant à ces générations a ainsi atteint un niveau d’études du secondaire supérieur contre seulement un peu plus d’un tiers (37%) pour celles nées entre 1931 et 1935. La proportion de femmes atteignant un niveau d’études tertiaire est stable à 16% dans les deux groupes. Or, le Tableau 2 indique que parmi les femmes nées entre 1946 et1950, ce sont celles qui ont atteint ce niveau d’études du secondaire supérieur qui ont adopté le plus fréquemment cette norme de deux enfants. La probabilité d’agrandir sa famille de deux à trois enfants est ainsi de 11% moins élevés chez ces femmes que chez les femmes n’ayant pas de formation post-obligatoire. Les femmes ayant un niveau d’études tertiaires apparaissent très hétérogènes du point de vue de leur nombre d’enfants, les probabilités d’agrandissement étant moins élevées en ce qui concerne le premier et le deuxième enfant, mais plus élevés à partir du troisième enfant en comparaison avec les femmes ayant un niveau d’études du secondaire supérieur.

Tableau 2 : Probabilités d’agrandir sa famille pour les femmes nées entre 1946-1950, selon le niveau de formation (en %)

| Agrandissement | Total | Ecole obligatoire | Post-obligatoire | Niveau tertiaire |

| 0 → 1 | 81,7 | 87,4 | 80,1 | 75,1 |

| 1 → 2 | 79,2 | 81,8 | 79,1 | 72,8 |

| 2 → 3 | 34,2 | 40,1 | 29,0 | 36,8 |

| 3 → 4 | 26,0 | 29,7 | 21,0 | 28,7 |

| 4 → 5 | 19,6 | 21,4 | 15,1 | 23,2 |

Dans ses travaux sur les parents du post baby-boom, Rusterholz (2017) indique que les femmes ayant atteint un niveau du secondaire supérieur, souvent issues des classes moyennes ou dont la famille était en mobilité sociale ascendante, ont adopté des normes de parentalité et de styles éducatif intensifs (Hays, 1996; Kellerhals & Montandon, 1991; Lareau, 2018; Odier, 2018). Ces styles éducatifs contemporains nécessitent une forte implication des parents, plus particulièrement des mères, comparativement aux styles éducatifs jusque-là en vigueur. Selon Rusterholz (2017), limiter la famille à deux enfants visait à privilégier la « qualité » éducative d’un nombre plus restreint d’enfant. Ces générations de femmes sont, en outre, les premières à revenir sur le marché du travail, le plus souvent à temps partiel, après avoir interrompu leur carrière professionnelle au moment de la naissance de leurs enfants (Diserens & Briant, 1996), leur salaire jouant à l’époque un rôle d’appoint (Rusterholz, 2017). Signalons enfin que ces générations ont bénéficié dès le début des années 1960 des techniques nouvelles de contraception comme la pilule, le stérilet, voire les stérilisation féminines et masculines qui sont assez fréquentes en Suisse (Le Goff, 2005a). Ces techniques sont, entre autres, mises au service de la planification familiale en vue de limiter le nombre d’enfants (contraception d’arrêt) et s’avèrent plus efficaces que celles utilisées en Europe parmi les générations précédentes (coït interrompu, préservatif en caoutchoux, cf. Santow, 1995).

Dans le Tableau 3, nous nous tournons vers les femmes nées dans les années 1960 qui ont aussi diminué leur fécondité par rapport aux générations précédentes. Les probabilités d’agrandissement des familles restent très semblables à celles qui avaient été observées pour les femmes nées entre 1946 et 1950, indiquant la persistance de la norme de deux enfants. Tout au plus remarquons-nous une augmentation de la part des femmes sans enfant, qui franchit la barre symbolique des 20%. Cette augmentation de l’infécondité a été documentée par Burkimsher et Zeman (2017) et Sauvain-Dugerdil et Millogo (2018)

Tableau 3 : Probabilités d’agrandir sa famille pour les femmes nées entre 1961-1970, selon le niveau de formation (en %)

| Agrandissement | Total | Ecole obligatoire | Post-obligatoire | Niveau tertiaire |

| 0 → 1 | 78,8 | 88,7 | 80,9 | 71,8 |

| 1 → 2 | 79,2 | 80,0 | 80,3 | 78,0 |

| 2 → 3 | 35,8 | 39,4 | 37,7 | 31,3 |

| 3 → 4 | 24,0 | 34,0 | 22,3 | 22,1 |

En définitive, l’augmentation de la part des femmes sans enfant apparait ainsi être la cause principale de la diminution de la fécondité dans ces générations. Ces femmes ont de plus en plus souvent poursuivi des études, non seulement pour atteindre le niveau du secondaire supérieur (51%), mais beaucoup d’entre elles ont aussi fait des études tertiaires (36%). Seulement 13% des femmes de ces générations n’ont pas dépassé le niveau d’école obligatoire. Les femmes ayant un niveau d’études tertiaires se polarisent entre deux groupes : Près de 30%, ce qui constitue une minorité non-négligeable, restent sans enfant, alors que la plupart des autres ont adopté le modèle de la famille à deux enfants.

Conclusion

L’objectif de cette étude était de mieux comprendre l’évolution de la fécondité en Suisse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce faire, nous avons comparé l’indice conjoncturel de fécondité et l’indicateur de la descendance finale. En complément, l’analyse des probabilités d’agrandissement des familles (Devolder, 2018) nous a aidés à mieux comprendre la baisse de la fécondité après le baby-boom, notamment en tenant compte des niveaux d’éducation des femmes.

Nos résultats montrent qu’un modèle familial composé de deux enfants par ménage s’est progressivement imposé en Suisse après le baby-boom. Parallèlement à cette évolution du nombre d’enfants par femme, l’âge moyen à la naissance a augmenté, alors qu’il avait diminué durant le baby-boom. Ce retardement résulte non seulement d’un effet « mécanique » dû à la prolongation des études ; mais il reflète également d’autres difficultés, telles que l’allongement de la période d’insertion professionnelle ou la recherche du partenaire idéal, contribuant ainsi au mythe du « bon moment » pour avoir un enfant.

Depuis les années 1990, un nouveau modèle de parcours de vie sans enfant émerge et prend de l’ampleur. Ainsi, nous montrons une tension croissante entre un modèle traditionnel à deux enfants et un modèle familial sans enfant. Rester sans enfant, volontairement ou non (Sauvain-Dugerdil, 2005), remet en question l’ordre social, en questionnant les normes de genre de la société dans la mesure où la maternité reste encore fortement associée à la féminité. Ce choix se retrouve majoritairement chez les femmes ayant poursuivi des études tertiaires qui souvent aspirent à une carrière professionnelle. Les tensions provoquées par le dilemme auquel ces femmes sont souvent confrontées, à savoir investir dans une carrière prometteuse ou se conformer aux normes familiales (Le Goff, 2005b), peuvent être exacerbées par le manque de politiques de soutien adaptées.

Les politiques familiales jouent un rôle crucial en offrant des services de garde d’enfants subventionnés et d’autres formes de soutien (Bauernschuster et al., 2016; Olivetti & Petrongolo, 2017), permettant ainsi aux femmes de concilier plus facilement leurs responsabilités professionnelles et familiales, et contribuant à favoriser la fécondité. L’Allemagne en est un bon exemple, tandis que l’Italie, qui offre peu de solutions de conciliation travail-famille, connaît une fécondité basse avec la norme de l’enfant unique.

Les normes sociales valorisant l’égalité des sexes jouent également un rôle important sur la fécondité. Une plus grande implication des pères dans les soins aux enfants réduit les désaccords entre partenaires sur la question d’avoir des enfants (Doepke, Hannusch, Kindermann, & Tertilt, 2023). De plus, encourager la participation des femmes au marché du travail contribue à créer un environnement propice à la compatibilité carrière-famille.

Enfin, des marchés du travail flexibles (Mills et al., 2011), offrant des options telles que le télétravail et des horaires de travail adaptés, permettent aux parents de mieux gérer leurs responsabilités professionnelles et familiales. Les pays scandinaves ont réussi à améliorer leur fécondité en développant à la fois des politiques familiales, l’égalité des sexes et une plus grande flexibilité professionnelle.

Cependant, l’idée que la promotion de l’égalité entre hommes et femmes serait synonyme in fine d’une fécondité plus haute est contrecarrée par la baisse de la fécondité dans les pays où de telles politiques ont été mises en place, typiquement en France (Brée & Breton, 2023) ou dans les pays scandinaves, ainsi qu’en Allemagne (Sobotka et al., 2019 ; Sobotka & Berghammer, 2021).

Pour la Suisse, les fluctuations actuelles de l’indice conjoncturel de fécondité reflètent les choix de maternité des femmes nées dans les années 1990. Les données disponibles ne permettent pas encore de déterminer si ces fluctuations indiquent une véritable diminution de la fécondité, une progression de l’infécondité, ou simplement un report de l’âge à la maternité.

- Elles sont calculées en rapportant dans un groupe de générations donné le nombre de femmes ayant eu au moins n enfants à celui des femmes ayant eu au moins n-1 enfants. ↑

Bibliographie

Bauernschuster, S., Hener, T., & Rainer, H. (2016). Children of a (policy) revolution: The introduction of universal child care and its effect on fertility. Journal of the European Economic Association, 14(4), 975-1005.

Billari, F. C., Kohler, H.-P., Andersson, G., & Lundström, H. (2007). Approaching the limit: Long-term trends in late and very late fertility. Population and Development Review, 149-170.

Bongaarts, J., & Feeney, G. (1998). On the quantum and tempo of fertility. Population and Development Review, 271-291.

Brée, S., & Breton, D. (2023). Évolution de la natalité et de la fécondité en France depuis 50 ans et perspectives: la baisse récente va-t-elle se prolonger? Informations sociales, 211(3), 20-32.

Burkimsher, M., & Zeman, K. (2017). Childlessness in Switzerland and Austria. In M. Kreyenfeld & D. Konietzka (Eds.), Childlessness in Europe: Contexts, causes, and consequences , 115-137. Springer, Demographic Research Monographs.

Calot, G. (1990). Fécondité du moment, fécondité des générations, comparaisons franco-suédoises. Population et sociétés (245).

Calot, G. (1998). Deux siècles de démographie suisse, Album graphique de la période 1860-2050. Berne: OFS-ODE.

Devolder, D. (2018). Relier les indices de fécondité générale et par rang de naissance: application à l’Espagne pour les générations 1898 à 1970. Population, 73(1), 63-90.

Diserens, M.-E., & Briant, H. (1996). Production et reproduction: la femme entre conjoint, enfants et activité professionnelle (3). L’Office Fédérale de la Statistique.

Doepke, M., Hannusch, A., Kindermann, F., & Tertilt, M. (2023). The economics of fertility: A new era. In Handbook of the Economics of the Family (1), 151-254. Elsevier.

Esping-Andersen, G., & Billari, F. C. (2015). Re-theorizing Family Demographics. Population and Development Review, 41(1), 1-31.

Hays, S. (1996). The cultural contradictions of motherhood. Yale University Press.

Human Fertility Database. Max Planck Institute for Demographic Research (Germany) and Vienna Institute of Demography (Austria). Disponible sur www.humanfertility.org (données téléchargées le [10 octobre 2024]).

Kellerhals, J., & Montandon, C. (1991). Les stratégies éducatives des familles: milieu social, dynamique familiale et éducation des pré-adolescents. Delachaux und Niestlé.

Lareau, A. (2018). Unequal childhoods: Class, race, and family life. In Inequality in the 21st Century, 444-451. Routledge.

Le Goff, J.-M. (2005a). Contraception et souhait d’enfant. In J.-M. Le Goff, C. Sauvain-Dugerdil, C. Rossier, & J. Coenen-Hutter (Eds.), Maternité et parcours de vie. L’enfant a-t-il toujours une place dans les projets des femmes en Suisse? 137–178. Peter Lang.

Le Goff, J.-M. (2005b). Vie professionnelle et fécondité. In J.-M. Le Goff, C. Sauvain-Dugerdil, C. Rossier, & J. Coenen-Hutter (Eds.), Maternité et parcours de vie. L’enfant a-t-il toujours une place dans les projets des femmes en Suisse? (4), 239–277. Peter Lang.

Lesthaeghe, R. (1995). The second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. In K. Oppenheimer Mason & A.-M. Jensen (Eds.), Gender and Family Change in Industrialized Countries, 17-62. Clarendon Press.

Mills, M., Rindfuss, R. R., McDonald, P., Te Velde, E., Reproduction, E., & Force, S. T. (2011). Why do people postpone parenthood? Reasons and social policy incentives. Human reproduction update, 17(6), 848-860.

Odier, L. (2018). Métamorphoses de la figure parentale. Analyse des discours de l’école des parents de Genève (1950 à 2010). Antipodes.

OECD. (2024). Panorama de la société 2024 : Les indicateurs sociaux de l’OCDE. OECD Publishing.

Olivetti, C., & Petrongolo, B. (2017). The economic consequences of family policies: lessons from a century of legislation in high-income countries. Journal of Economic Perspectives, 31(1), 205-230.

Rausa, F., Kohli, R., & Borioli, M. (2023). Effets de la pandémie de COVID-19 sur le mouvement naturel de la population. Démos, 2. L’Office Fédérale de la Statistique.

Rossier, C., Sauvain-Dugerdil, C., & Bernardi, L. (2018). Bien-être des individus dans des familles non-standards en Suisse: Cadre introductif à une série d’analyses de l’enquête sur les familles et les générations (EFG-1013). Lives Working Papers, 68.

Ruggles, S., Cleveland, L., Lovaton, R., Sarkar, S., Burk, D., Ehrlich, D., Heimann, Q., & Lee, J. (2024). Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 7.5 [donnés]. Minneapolis, MN: IPUMS.

Rusterholz, C. (2017). Deux enfants c’est déjà pas mal. Famille et fécondité en Suisse (1955-1970). Antipodes.

Santow, G. (1995). Coitus interruptus and the control of natural fertility. Population studies, 49(1), 19-43.

Sauvain-Dugerdil, C. (2005). La place de l’enfant dans les projets de vie : temporalité et ambivalence. In J.-M. Le Goff, C. Sauvain-Dugerdil, C. Rossier, & J. Coenen Huther (Eds.), Maternité et parcours de vie. L’enfant a-t-il toujours un eplace dans les projets des femmes en Suisse ? 281-316. Peter Lang.

Sauvain-Dugerdil, C., & Millogo, R. M. (2018). Une vie florissante sans enfant? Le cas de la Suisse. In C. Rossier, L. Bernardi, & C. Sauvain-Dugerdil (Eds.), Diversité des familles et bien-être en Suisse: Enquêtes sur les familles et les générations 2013 et 2018 , 75. Seismo.

Sobotka, T., Matysiak, A., & Brzozowska, Z. (2019). Policy responses to low fertility: How effective are they?’ UNFPA Technical Division Working Paper Series, Population and Development Branch (1).

Sobotka, T., & Berghammer, C. (2021). Demography of family change in Europe. In Research handbook on the sociology of the family, 162-186. Edward Elgar Publishing.

Tillmann, R., Voorpostel, M., Antal, E., Dasoki, N., Klaas, H., Kuhn, U., Lebert, F., Monsch, G.-A., & Ryser, V.-A. (2021). The Swiss Household Panel (SHP). Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 242(3), 403-420.

United Nations (2025). World Fertility Report 2024. New York: United Nations.

Van Bavel, J., & Reher, D. S. (2013). The baby boom and its causes: What we know and what we need to know. Population and Development Review, 39(2), 257-288.

van Wijk, D., & Billari, F. C. (2024). Fertility postponement, economic uncertainty, and the increasing income prerequisites of parenthood. Population and Development Review, 50(2), 287–322.