Zwei Kinder oder gar keine: Die Geburtenrate in der Schweiz von 1946 bis 2022

Le Goff, J.-M. & Ryser, V.-A. (2025). Zwei Kinder oder gar keine: Die Geburtenrate in der Schweiz von 1946 bis 2022. Social Change in Switzerland, N°42. doi: 10.22019/SC-2025-00006

© the authors 2025. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie analysiert die Entwicklung der Geburtenrate seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs anhand der Geburtenhäufigkeit, der Gesamtzahl der Kinder pro Frau und der Wahrscheinlichkeit, die Familie zu vergrößern. Unsere Ergebnisse zeigen eine Spannung zwischen dem Zwei-Kind-Modell, das sich in der Schweiz nach dem Babyboom allmählich durchgesetzt hat, und dem Model ohne Kinder, das sich seit den 1990er-Jahren herausgebildet hat. Letzteres ist vor al-lem bei Frauen mit Hochschulabschluss verbreitet. Obwohl die Mehrheit dieser Frauen nach wie vor dem Zwei-Kind-Familienmodell folgt, sind 30 % von ihnen kinderlos, ein deutlich höherer Anteil als bei Frauen mit anderen Bildungsabschlüssen.

Copyright

© the authors 2025. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License (CC BY-NC-ND 3.0)

Einführung

Ein aktueller Bericht der OECD (2024), der an frühere Studien anknüpft, zeigt einen Rückgang der Geburtenrate in den meisten Regionen der Welt, insbesondere auf dem europäischen Kontinent. Parallel zu diesem allgemeinen Rückgang ist ein Trend zu später Mutterschaft zu beobachten (Billari et al., 2007; Mills et al. 2011; van Wijk, & Billari, 2024). Die Schweiz bildet hier keine Ausnahme: Seit Mitte der 1970er Jahre liegen die Fertilitätsindikatoren bei etwa 1,5 Kindern pro Frau und bleiben durchweg unter dem Schwellenwert für den Generationenersatz, wobei es jedoch im Laufe der Jahre zu Schwankungen kommt. Auch das Alter beim ersten Kind ist gestiegen und wird mit 31,2 Jahren im Jahr 2022 eines der höchsten in Europa sein. Ohne den positiven Wanderungssaldo seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hätten allein die Veränderungen der Geburtenrate die demografische Alterung in der Schweiz erheblich verstärkt und zu einer Stagnation der Bevölkerung geführt.

Trotz regionaler Unterschiede bleibt die Geburtenrate in Europa niedrig (UN, 2025), wobei die Geburtenraten häufig unter den Sterberaten liegen und die Geburtenrate insgesamt seit langem unter dem Schwellenwert für den Generationswechsel bleibt. Italien hat die niedrigste Geburtsraten in Europa, während in Deutschland die Geburtenrate trotz familienpolitischer Maßnahmen, die Anfang der 2000er Jahre eingeführt wurden, um Frauen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, zu sinken begonnen hat (Sobotka, et al. 2019). Darüber hinaus haben die skandinavischen Länder, die Vorreiter in Sachen Familienpolitik und Gleichstellung der Geschlechter waren, ebenfalls einen Rückgang ihrer Fertilität beobachtet (Sobotka & Berghammer, 2021). Ebenso kann sich Frankreich, dessen Pro-Natalismus seit dem Krieg gegen Preußen 1870 Konsens in der gesamten politischen Klasse ist, zwar immer noch für die höchste Geburtenrate in der Europäischen Union rühmen, doch ist auch dort seit etwa zehn Jahren eine Beschleunigung des Geburtenrückgangs zu beobachten (Brée & Breton, 2023).

Es wurden mehrere Theorien vorgeschlagen, um diese jüngsten Veränderungen in der Familiendynamik und im Fertilitätsverhalten zu verstehen. Die These des zweiten demografischen Übergangs (Lesthaeghe, 1995) hebt die kulturellen und ideologischen Veränderungen hervor, die mit dem Aufstieg des Individualismus und des Konsumismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbunden sind und die allmählich zu einer Veränderung des Familien- und Reproduktionsverhaltens geführt haben. Die Veränderungen im Reproduktionsverhalten würden auch durch die wirtschaftliche Unsicherheit und die Risiken auf dem Arbeitsmarkt beeinflusst, die junge Erwachsene dazu veranlassen, die Familiengründung aufzuschieben und flexiblere und weniger stabile Lebensformen zu bevorzugen.

In den 2010er Jahren hat sich die Gender-Revolution als zweiter alternativer theoretischer Rahmen durchgesetzt (Esping-Andersen & Billari, 2015). Dieser aus der nordamerikanischen Soziologie entlehnte Rahmen betont die Bedeutung der zunehmenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Frauen und ihrer verstärkten Beteiligung am Arbeitsmarkt seit den 1960er und 1970er Jahren, während die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in der häuslichen Sphäre nicht unbedingt abgenommen haben. Der Rückgang der Geburtenrate sei daher auf eine Unvereinbarkeit zwischen dem steigenden Bildungsniveau der Frauen einerseits und den traditionellen Rollen der Mütter andererseits zurückzuführen.

Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel unserer Studie darin, die Entwicklung der Geburtenrate in der Schweiz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute zu analysieren. Unser Ziel ist es, aufkommende Trends zu erkennen und die sich abzeichnende zukünftige Dynamik besser zu verstehen.

Analytische Strategien

Die zusammengefasste Geburtenrate (englisch: total fertility rate, TFR) ist wohl der am meisten publizierte und kommentierte Indikator im Bereich der Geburtenrate, wobei sie oft in “Geburtsraten” umbenannt wird. Sie drückt die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau aus und stellt die Summe der altersspezifischen Geburtsraten für ein bestimmtes Jahr dar. Jede dieser altersspezifischen Geburtenziffern wird berechnet, indem die Zahl der Geburten von Frauen des Alters x auf die Gesamtzahl der Frauen dieses Alters x im betreffenden Jahr bezogen wird. Der Hauptvorteil der TFR besteht darin, dass sie ein Maß für die Intensität der Geburtenrate zu einem bestimmten Zeitpunkt bietet (Calot, 1990) .

Er hat jedoch den großen Nachteil, dass er in einem bestimmten Jahr mehrere Generationen von Frauen verwechselt, der Begriff Generation ist hier definiert als die Gesamtheit der Personen, die im selben Jahr geboren wurden. Die Messung der TFR kann zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem die Frauen der jüngeren Generationen die Geburt eines Kindes aufschieben, während die Frauen der älteren Generationen bereits Kinder geboren haben, was zu einer niedrigen TFR führt.

Um die Einschränkungen der TFR auszugleichen, betrachten wir in unserer Analyse einen zweiten Indikator, die endgültige Nachkommenschaft (EN), die der Summe der altersspezifischen Geburtsraten für eine bestimmte Generation entspricht. Wie die TFR wird er als durchschnittliche Anzahl von Kindern pro Frau ausgedrückt. Dieser Indikator ist unabhängig vom Zeitpunkt der Geburten, da er die durchschnittliche Zahl der Geburten der Frauen einer Generation im Alter von 50 Jahren angibt, unabhängig davon, ob diese Kinder im Alter von 20 bis 29 Jahren oder im Alter von 30 bis 39 Jahren geboren wurden. Der EN-Index erfordert daher eine gewisse zeitliche Verzögerung, da er nur für Generationen von Frauen berechnet werden kann, deren fruchtbare Jahre bereits (fast) hinter ihnen liegen.

Daten

Unsere Analyse der Fertilitätsentwicklung über einen Zeitraum von fast 80 Jahren erfordert die Verwendung von drei sich ergänzenden Datenbanken: die Human Fertility Database (Human Fertility Database, 2024), IPUMS International (Ruggles et al., 2024) und das Schweizer Haushalt-Panel – SHP (Tillmann et al., 2021)

Die Zeitreihen der zusammengefassten Geburtenrate (TFR) und der endgültigen Nachkommenschaft (EN) für die Schweiz sind in der Human Fertility Database verfügbar. Die Berechnungen basieren auf den jährlichen Statistiken zu den Geburten, dem Geburtsalter der Mütter und der Anzahl der Frauen nach Alter, die jedes Jahr vom Bundesamt für Statistik erhoben werden. Die Geburtenziffern werden seit 1932 berechnet, während die endgültigen Geburtenziffern ab dem Geburtsjahrgang 1917 zur Verfügung stehen.

Für die vor 1960 geborenen Generationen werden wir auch die Schweizer Daten von IPUMS International verwenden. Diese Daten stammen aus einer Erhebung, die ein Zwanzigstel der Daten der Schweizer Volkszählung 2000 ausmachte. Bei der Volkszählung wurden die befragten Männer und Frauen gebeten, die Anzahl der von ihnen geborenen Kinder anzugeben. Diese Datenbank erfasst eine große Anzahl von Frauen pro Generation und ermöglicht es uns, die Wahrscheinlichkeiten für Familienzuwachs für die Generationen von Frauen, die vor 1960 geboren wurden, zu berechnen. Für die Analyse der Wahrscheinlichkeiten der Familienerweiterung im Fall von Frauen, die nach 1960 geboren wurden, werden wir das Schweizer Haushaltspanel verwenden. Dabei handelt es sich um eine hauptsächlich telefonische Längsschnitterhebung, die seit 1999 eine große Anzahl von Individuen aus mehreren repräsentativen Haushaltsstichproben in der gesamten Schweiz verfolgt.

Sechs Phasen der Fertilitätsentwicklung seit 1945

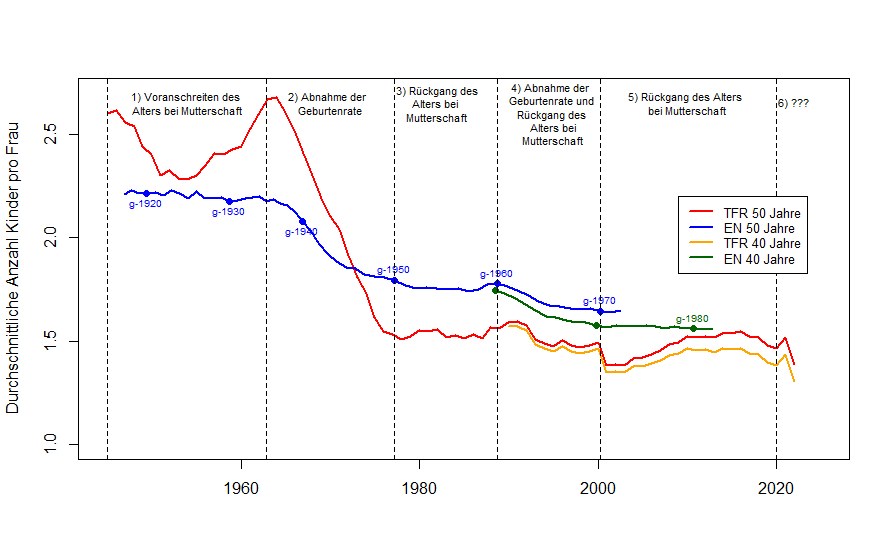

Unsere erste Analyse vergleicht die Entwicklung der zusammengefassten Geburtenrate (TFR) und der endgültigen Nachkommenschaft (EN). Beide Zeitreihen sind in Abbildung 1 mit der gleichen Zeitskala dargestellt. Abbildung 1 erweitert die bereits für die Schweiz von Calot (1998, S. 97) und Van Bavel und Reher (2013, S. 261) vorgeschlagenen Abbildungen. Diese Gegenüberstellung ermöglicht es, sechs verschiedene Phasen der Fertilitätsentwicklung in der Schweiz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu unterscheiden.

Babyboom und insbesondere der zweite Höhepunkt des Babybooms (1946 – 1962): Die TFR schwankt stark, liegt aber weit über der EN, die sich bei den zwischen 1917 und 1935 geborenen Frauen bei etwa 2,2 Kindern pro Frau stabilisiert hat. Dieses Ergebnis spiegelt das gestiegene Durchschnittsalter bei der Geburt wider, das von 29,9 Jahren bei den 1917 geborenen Frauen auf 27,9 Jahre bei den 1935 geborenen Frauen sinkt.

Abbildung 1: Konjunkturindikator für Geburtenrate und endgültige Nachkommenschaft in der Schweiz

Abbildung 1: Konjunkturindikator für Geburtenrate und endgültige Nachkommenschaft in der Schweiz

Anmerkungen: Die zusammengefassten Geburtenraten (TFR) werden pro Jahr dargestellt, während die Endgültige Nachkommenschaft (EN) das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt der Kinder berücksichtigt. Die Abbildung zeigt die EN im Alter von 40 Jahren für die zwischen 1960 und 1980 geborenen Generationen (grüne Kurve). Dieser Indikator ermöglicht es, insbesondere die nach 1972 geborenen Frauen zu verfolgen, die im Jahr 2022 noch nicht 50 Jahre alt sind, da davon ausgegangen wird, dass die Geburtenrate nach diesem Alter gering ist. Ebenso wird ab 1990 der TFR im Alter von 40 Jahren (orangefarbene Kurve) dargestellt, der aus den Geburtsraten im Alter von 15 bis 40 Jahren berechnet wird. Quelle: Human Fertility Database

Post-Baby-Boom-Phase (1962-1978): Diese Phase zeigt einen ausgeprägten Rückgang der Geburtenrate über die Generationen hinweg, wobei die endgültige Nachkommenschaft zwischen den 1935 und den 1950 geborenen Frauen von 2,2 auf 1,8 Kinder pro Frau sinkt. Dieser Rückgang wirkt sich auch auf die TFR aus, die stark abnimmt und unter die Kurve der endgültigen Nachkommenschaft fällt. In diesem Zeitraum beobachten wir einen leichten Rückgang des Durchschnittsalters der Frauen bei der Mutterschaft von 27,9 Jahren für die 1935 Geborenen auf 27,2 Jahre für die 1950 Geborenen.

Phase, des Aufschubs des Gebäralters (1978-1990): Die EN stabilisiert sich bei den zwischen 1950 und 1960 geborenen Frauengenerationen bei etwa 1,7 – 1,8 Kindern pro Frau, während die TFR bei 1,5 Kindern stabilisiert wird (Abbildung 1). Diese Stabilisierung der EN und der TFR entspricht einer Verschiebung des Alters bei der Geburt der Kinder. Das Gebäralter steigt für die Geburtsjahrgänge 1950 bis 1960 von 27,4 auf 28,7 Jahre.

Neue Phase des Fertilitätsrückgangs (1990-2000): Die Geburtenrate sinkt bei den zwischen 1960 und 1970 Geborenen. Die EN fällt von 1,8 Kindern pro Frau auf 1,64. Die Frauen dieser Generationen schieben die Geburt ihrer Kinder weiter auf, wobei das durchschnittliche Fertilitätsalter von 28,7 Jahren bei den 1960 geborenen Frauen auf 30,3 Jahre bei den 1970 geborenen Frauen steigt.

Erneuter Anstieg des Fertilitätsalters: Anfang der 2000er Jahre kommt es zu einem Rückgang der TFR im Alter von 40 und 50 Jahren. Die TFR fällt 2001 unter die symbolische Marke von 1,4 Kindern pro Frau, erreicht aber ab 2009 wieder 1,5 Kinder pro Frau. Die EN im Alter von 40 Jahren der zwischen 1970 und 1982 geborenen Frauen bleibt stabil bei etwa 1,6 Kindern pro Frau, was darauf hindeutet, dass die Schwankungen der TFR während der 2000er Jahre einer weiteren Verschiebung des Fertilitätsalters entsprachen. So steigt das durchschnittliche Gebäralter bei den 1970 bis 1982 geborenen Frauen und bei den bis zu 40-jährigen Frauen von 29,8 auf 30,8 Jahre.

Phase der Unsicherheit über die Entwicklung der Geburtenrate (ab 2020): Die TFR steigt zwischen 2020 und 2021 von 1,46 auf 1,51 und markiert damit einen leichten Anstieg der Geburtenrate während der COVID-19-Pandemie (Rausa & Borioli, 2023), fällt aber bis 2022 wieder auf 1,39 zurück. Längsschnittindikatoren vom Typ EN ermöglichen es uns derzeit nicht, diese neue Fluktuation der TFR zu erfassen, da uns der zeitliche Abstand fehlt. Wir können uns daher fragen, ob dieser Rückgang der TFR auf eine weitere Verschiebung des Alters bei der Geburt von Kindern, wie in den 2000er Jahren, oder auf einen weiteren Rückgang der Geburtenrate zurückzuführen ist.

Die dominante Norm von zwei Kindern pro Frau

Um den Rückgang der Geburtenrate in den 1960er und 1970er Jahren (Phase 2) sowie in den 1990er Jahren (Phase 4) besser zu verstehen, berechnen wir Wahrscheinlichkeiten für Familienzuwachs (Devolder, 2018). Tabelle 1 zeigt diese Wahrscheinlichkeiten für die Frauen der Geburtsjahrgänge 1931 bis 1935 – die letzten geburtenstarken Jahrgänge – und für die Frauen der Geburtsjahrgänge 1946 bis 1950, die im Durchschnitt weniger Kinder hatten als ihre Vorgängergenerationen. Die Wahrscheinlichkeiten für ein weiteres Kind nach Geburtsrang ermöglichen es somit, die Geburtenrate der Frauen wie einen Prozess zu verfolgen, d.h. von keinem Kind auf ein Kind, dann von einem Kind auf zwei Kinder usw[1].

Die Wahrscheinlichkeit, ein erstes oder zweites Kind zur Welt zu bringen, unterscheidet sich zwischen den beiden Generationen kaum. Dagegen gibt es bei Frauen, die zwischen 1946 und 1950 geboren wurden, einen sehr starken Rückgang der Wahrscheinlichkeit, ein drittes (-22 Prozentpunkte), viertes (-18 Prozentpunkte) oder sogar fünftes Kind (-14 Prozentpunkte) zu gebären.

Der Rückgang der Geburtenhäufigkeit entspricht somit der Übernahme der Zwei-Kind-Norm durch viele Paare auf Kosten der Bildung von Großfamilien mit drei, vier oder sogar fünf Kindern (Rusterholz, 2017). Dieser Rückgang der Kinderzahl ist das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren, unter denen die Bildungsexpansion der Frauen eine wichtige Rolle spielt. Frauen, die zwischen 1946 und 1950 geboren wurden, haben häufiger einen nachobligatorischen Bildungsabschluss (Berufsausbildung oder allgemeinbildende Schule) erworben als frühere Generationen. Die Hälfte der Frauen (50%) dieser Generationen erreichte eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II, während es bei den zwischen 1931 und 1935 geborenen Frauen nur etwas mehr als ein Drittel (37%) war. Der Anteil der Frauen, die einen tertiären Bildungsabschluss erreichten, lag in beiden Gruppen stabil bei 16%.

Tabelle 1: Wahrscheinlichkeiten einer Vergrößerung der Kinderzahl für die Generationen, die zwischen 1931-1935 und 1946-1950 geboren wurden (in %)

| Erhöhung der Kinderzahl | Generation der 1931-35 geborenen Frauen | Generation der 1946-50 geborenen Frauen |

| 0 → 1 | 84,1 | 81,7 |

| 1 → 2 | 83,1 | 79,2 |

| 2 → 3 | 56,6 | 34,2 |

| 3 → 4 | 43,7 | 26,0 |

| 4 → 5 | 33,2 | 19,6 |

Aus Tabelle 2 geht jedoch hervor, dass unter den Frauen der Geburtsjahrgänge 1946-1950 diejenigen, die die Sekundarstufe II abgeschlossen haben, am häufigsten die Norm von zwei Kindern angenommen haben. Die Wahrscheinlichkeit, die Familie von zwei auf drei Kinder zu erweitern, ist bei diesen Frauen um 11% geringer als bei Frauen, die keine nachobligatorische Ausbildung haben. Frauen mit tertiärem Bildungsabschluss scheinen in Bezug auf die Anzahl ihrer Kinder sehr heterogen zu sein, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Vergrößerung beim ersten und zweiten Kind geringer, beim dritten Kind jedoch höher ist als bei Frauen mit einem Bildungsabschluss der Sekundarstufe II.

Tabelle 2: Wahrscheinlichkeit der Familienvergrößerung für Frauen, die zwischen 1946-1950 geboren wurden, nach Bildungsniveau (in %)

| Vergrösserung | Gesamt | Schulpflicht | Nachobligatorisch | Tertiär |

| 0 → 1 | 81,7 | 87,4 | 80,1 | 75,1 |

| 1 → 2 | 79,2 | 81,8 | 79,1 | 72,8 |

| 2 → 3 | 34,2 | 40,1 | 29,0 | 36,8 |

| 3 → 4 | 26,0 | 29,7 | 21,0 | 28,7 |

| 4 → 5 | 19,6 | 21,4 | 15,1 | 23,2 |

In ihrer Arbeit über Eltern nach dem Babyboom weist Rusterholz (2017) darauf hin, dass Frauen mit einem Abschluss der Sekundarstufe II, die häufig aus der Mittelschicht stammen oder deren Familien sich in einer aufsteigenden sozialen Mobilität befanden, intensive Elternschaftsnormen und Erziehungsstile übernommen haben (Hays, 1996; Kellerhals & Montandon, 1991; Lareau, 2018; Odier, 2018). Diese zeitgemäßen Erziehungsstile erfordern eine starke Einbindung der Eltern, insbesondere der Mütter, im Vergleich zu den früher üblichen Erziehungsstilen. Laut Rusterholz (2017) zielte die Beschränkung der Familie auf zwei Kinder darauf ab, die “Qualität” der Erziehung einer geringeren Anzahl von Kindern zu fördern. Diese Generationen von Frauen sind auch die ersten, die nach einer Unterbrechung ihrer beruflichen Laufbahn wegen der Geburt ihrer Kinder wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren, meist in Teilzeit (Diserens & Briant, 1996), wobei ihr Einkommen zu diesem Zeitpunkt eine ergänzende Rolle spielt (Rusterholz, 2017). Diese Generationen profitierten ab Anfang der 1960er Jahre von den neuen Verhütungstechniken wie der Pille, der Spirale und sogar von der Sterilisation von Frauen und Männern, die in der Schweiz relativ häufig durchgeführt wird (Le Goff, 2005a). Diese Techniken wurden u.a. in der Familienplanung zur Begrenzung der Kinderzahl (Schwangerschaftsverhütung) eingesetzt und erwiesen sich als wirksamer als die in Europa bei früheren Generationen angewandten Techniken (Coitus interruptus, Kondom aus Gummi, vgl. Santow, 1995).

In Tabelle 3 wenden wir uns den in den 1960er Jahren geborenen Frauen zu, die ihre Geburtenrate im Vergleich zu den vorherigen Generationen ebenfalls verringert haben. Die Wahrscheinlichkeiten für Familienzuwachs bleiben sehr ähnlich wie bei den zwischen 1946 und 1950 geborenen Frauen, was auf das Fortbestehen der Zwei-Kind-Norm hindeutet. Höchstens bemerken wir einen Anstieg des Anteils der kinderlosen Frauen, der die symbolische Grenze von 20% überschreitet. Dieser Anstieg der Kinderlosigkeit wurde von Burkimsher und Zeman (2017) und Sauvain-Dugerdil und Millogo (2018) dokumentiert.

Tabelle 3: Wahrscheinlichkeit der Familienvergrößerung für Frauen, die zwischen 1961-1970 geboren wurden, nach Bildungsniveau (in %)

| Vergrösserung | Gesamt | Schulpflicht | Nachobligatorisch | Tertiär |

| 0 → 1 | 78,8 | 88,7 | 80,9 | 71,8 |

| 1 → 2 | 79,2 | 80,0 | 80,3 | 78,0 |

| 2 → 3 | 35,8 | 39,4 | 37,7 | 31,3 |

| 3 → 4 | 24,0 | 34,0 | 22,3 | 22,1 |

Letztlich scheint also die Zunahme des Anteils kinderloser Frauen die Hauptursache für den Rückgang der Geburtenhäufigkeit in diesen Generationen zu sein. Diese Frauen haben immer häufiger eine Ausbildung absolviert, und zwar nicht nur bis zur Sekundarstufe II (51%), sondern viele von ihnen haben auch eine tertiäre Ausbildung abgeschlossen (36%). Nur 13% der Frauen dieser Generationen kamen nicht über die Pflichtschulbildung hinaus. Die Frauen mit tertiärem Bildungsabschluss spalten sich zwischen zwei Gruppen: Fast 30%, was eine nicht zu vernachlässigende Minderheit darstellt, bleiben kinderlos, während die meisten anderen das Familienmodell mit zwei Kindern übernommen haben.

Schlussfolgerung

Ziel dieser Studie war es, die Entwicklung der Geburtenrate in der Schweiz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besser zu verstehen. Zu diesem Zweck wurden die zusammengefasste Geburtenrate und der Indikator der endgültigen Nachkommenschaft verglichen. Ergänzend dazu hat uns die Analyse der Wahrscheinlichkeit von Familienerweiterungen (Devolder, 2018) geholfen, den Rückgang der Geburtenrate nach dem Babyboom besser zu verstehen, insbesondere unter Berücksichtigung des Bildungsniveaus der Frauen.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich in der Schweiz nach dem Babyboom allmählich ein Familienmodell mit zwei Kindern pro Haushalt durchgesetzt hat. Parallel zu dieser Entwicklung der Kinderzahl pro Frau stieg das durchschnittliche Alter bei der Geburt, welches während des Babybooms gesunken war. Diese Verzögerung ist nicht nur das Ergebnis eines “mechanischen” Effekts aufgrund der längeren Studiendauer; sie spiegelt auch andere Schwierigkeiten wider, wie die längere Zeit der beruflichen Eingliederung oder die Suche nach dem idealen Partner, und trägt so zum Mythos des “richtigen Zeitpunkts” für ein Kind bei.

Seit den 1990er Jahren entsteht ein neues Lebenslaufmodell ohne Kinder, das an Bedeutung gewinnt. Dabei zeigt sich eine zunehmende Spannung zwischen dem traditionellen Zwei-Kind-Modell und dem Modell der kinderlosen Familie. Freiwillig oder unfreiwillig kinderlos zu bleiben (Sauvain-Dugerdil, 2005), stellt die soziale Ordnung in Frage, indem es die Geschlechternormen der Gesellschaft hinterfragt, die Mutterschaft noch immer stark mit Weiblichkeit assoziieren. Diese Entscheidung findet sich überwiegend bei Frauen mit tertiärer Ausbildung, die häufig eine berufliche Karriere anstreben. Das Dilemma, in dem sich diese Frauen häufig befinden, nämlich in eine vielversprechende Karriere zu investieren oder den familiären Normen zu entsprechen (Le Goff, 2005b), kann durch das Fehlen geeigneter Unterstützungsmaßnahmen noch verschärft werden.

Die Familienpolitik spielt eine entscheidende Rolle, indem sie subventionierte Kinderbetreuung und andere Formen der Unterstützung anbietet (Bauernschuster et al., 2016; Olivetti & Petrongolo, 2017). Sie macht es Frauen leichter, ihre beruflichen und familiären Pflichten zu vereinbaren, was wiederum dazu beiträgt, die Geburtenrate zu fördern. Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, während Italien, das nur wenige Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet, mit der Ein-Kind-Norm eine niedrige Geburtenrate aufweist.

Soziale Normen, die die Gleichberechtigung der Geschlechter wertschätzen, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Geburtenrate. Eine stärkere Einbindung der Väter in die Kinderbetreuung verringert die Unstimmigkeiten zwischen den Partnern in der Frage, ob sie Kinder haben wollen oder nicht (Doepke, Hannusch, Kindermann, & Tertilt, 2023). Darüber hinaus trägt die Förderung der Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, das die Vereinbarkeit von Karriere und Familie fördert.

Schließlich ermöglichen flexible Arbeitsmärkte (Mills et al., 2011), die Optionen wie Telearbeit und angepasste Arbeitszeiten bieten, den Eltern, ihre beruflichen und familiären Verpflichtungen besser zu bewältigen. Den skandinavischen Ländern ist es gelungen, ihre Geburtenrate zu erhöhen, indem sie sowohl familienpolitische Maßnahmen als auch die Gleichstellung der Geschlechter und eine größere berufliche Flexibilität entwickelt haben.

Die Vorstellung, dass die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen letztlich zu einer höheren Fertilitätführen würde, wird jedoch durch den Rückgang der Geburtenrate in den Ländern widerlegt, in denen eine solche Politik eingeführt wurde, typischerweise in Frankreich (Brée & Breton, 2023) oder in den skandinavischen Ländern sowie in Deutschland (Sobotka et al., 2019; Sobotka & Berghammer, 2021).

Für die Schweiz spiegeln die aktuellen Schwankungen der Geburtenziffer das Geburtenverhalten der in den 1990er Jahren geborenen Frauen wider. Ob es sich dabei um einen tatsächlichen Rückgang der Geburtenhäufigkeit, eine Zunahme der Kinderlosigkeit oder lediglich um eine Verschiebung des Gebäralters handelt, kann anhand der verfügbaren Daten noch nicht beurteilt werden.

- Sie werden berechnet, indem in einer gegebenen Generationengruppe die Anzahl der Frauen, die mindestens n Kinder hatten, zur Anzahl der Frauen, die mindestens n-1 Kinder hatten, ins Verhältnis gesetzt wird. ↑

Bibliographie

Bauernschuster, S., Hener, T., & Rainer, H. (2016). Children of a (policy) revolution: The introduction of universal child care and its effect on fertility. Journal of the European Economic Association, 14(4), 975-1005.

Billari, F. C., Kohler, H.-P., Andersson, G., & Lundström, H. (2007). Approaching the limit: Long-term trends in late and very late fertility. Population and Development Review, 149-170.

Bongaarts, J., & Feeney, G. (1998). On the quantum and tempo of fertility. Population and Development Review, 271-291.

Brée, S., & Breton, D. (2023). Évolution de la natalité et de la fécondité en France depuis 50 ans et perspectives: la baisse récente va-t-elle se prolonger? Informations sociales, 211(3), 20-32.

Burkimsher, M., & Zeman, K. (2017). Childlessness in Switzerland and Austria. In M. Kreyenfeld & D. Konietzka (Eds.), Childlessness in Europe: Contexts, causes, and consequences, 115-137. Springer, Demographic Research Monographs.

Calot, G. (1990). Fécondité du moment, fécondité des générations, comparaisons franco-suédoises. Population and Societies (245).

Calot, G. (1998). Deux siècles de démographie suisse, Album graphique de la période 1860-2050. Bern: BFS-ODE.

Devolder, D. (2018). Relier les indices de fécondité générale et par rang de naissance : application à l’Espagne pour les générations 1898 à 1970. Population, 73(1), 63-90.

Diserens, M.-E., & Briant, H. (1996). Production et reproduction: la femme entre conjoint, enfants et activité professionnelle (3). Bundesamt für Statistik.

Doepke, M., Hannusch, A., Kindermann, F., & Tertilt, M. (2023). The economics of fertility: A new era. In Handbook of the Economics of the Family (1), 151-254. Elsevier.

Esping-Andersen, G., & Billari, F. C. (2015). Re-theorizing Family Demographics. Population and Development Review, 41(1), 1-31.

Hays, S. (1996). The cultural contradictions of motherhood. Yale University Press.

Human Fertility Database. Max Planck Institute for Demographic Research (Deutschland) and Vienna Institute of Demography (Österreich). Verfügbar unter www.humanfertility.org (Daten abgerufen am [10.Oktober 2024]).

Kellerhals, J., & Montandon, C. (1991). Les stratégies éducatives des familles : milieu social, dynamique familiale et éducation des pré-adolescents. Delachaux und Niestlé.

Lareau, A. (2018). Unequal childhoods: Class, race, and family life. In Inequality in the 21st Century, 444-451. Routledge.

Le Goff, J.-M. (2005a). Contraception et souhait d’enfant. In J.-M. Le Goff, C. Sauvain-Dugerdil, C. Rossier, & J. Coenen-Hutter (Eds.), Maternité et parcours de vie. L’enfant a-t-il toujours une place dans les projets des femmes en Suisse ? 137–178. Peter Lang.

Le Goff, J.-M. (2005b). Vie professionnelle et fécondité. In J.-M. Le Goff, C. Sauvain-Dugerdil, C. Rossier, & J. Coenen-Hutter (Eds.), Maternité et parcours de vie. L’enfant a-t-il toujours une place dans les projets des femmes en Suisse ? (4), 239–277. Peter Lang.

Lesthaeghe, R. (1995). The second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. In K. Oppenheimer Mason & A.-M. Jensen (Eds.), Gender and Family Change in Industrialized Countries, 17-62. Clarendon Press

Mills, M., Rindfuss, R. R., McDonald, P., Te Velde, E., Reproduction, E., & Force, S. T. (2011). Why do people postpone parenthood? Reasons and social policy incentives. Human reproduction update, 17(6), 848-860.

Odier, L. (2018). Métamorphoses de la figure parentale. Analyse des discours de l’école des parents de Genève (1950 à 2010). Antipodes.

OECD. (2024). Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators. OECD Publishing.

Olivetti, C., & Petrongolo, B. (2017). The economic consequences of family policies: lessons from a century of legislation in high-income countries. Journal of Economic Perspectives, 31(1), 205-230.

Rausa, F., Kohli, R., & Borioli, M. (2023). Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die natürliche Bevölkerungsbewegung. Demos, 2/2023, Bundesamt für Statistik.

Rossier, C., Sauvain-Dugerdil, C., & Bernardi, L. (2018). Bien-être des individus dans des familles non-standards en Suisse : Cadre introductif à une série d’analyses de l’enquête sur les familles et les générations (EFG-1013). Lives Working Papers, 68.

Ruggles, S., Cleveland, L., Lovaton, R., Sarkar, S., Burk, D., Ehrlich, D., Heimann, Q., & Lee, J. (2024). Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 7.5 [Daten]. Minneapolis, MN: IPUMS.

Rusterholz, C. (2017). Deux enfants c’est déjà pas mal. Famille et fécondité en Suisse (1955-1970). Antipodes.

Santow, G. (1995). Coitus interruptus and the control of natural fertility. Population studies, 49(1), 19-43.

Sauvain-Dugerdil, C. (2005). La place de l’enfant dans les projets de vie : temporalité et ambivalence. In J.-M. Le Goff, C. Sauvain-Dugerdil, C. Rossier, & J. Coenen Huther (Eds.), Maternité et parcours de vie. L’enfant a-t-il toujours un eplace dans les projets des femmes en Suisse ? 281-316. Peter Lang.

Sauvain-Dugerdil, C., & Millogo, R. M. (2018). Une vie florissante sans enfant ? Le cas de la Suisse. In C. Rossier, L. Bernardi, & C. Sauvain-Dugerdil (Eds.), Diversité des familles et bien-être en Suisse : Enquêtes sur les familles et les générations 2013 et 2018, 75. Seismo.

Sobotka, T., Matysiak, A., & Brzozowska, Z. (2019). Policy responses to low fertility: How effective are they?’ UNFPA Technical Division Working Paper Series, Population and Development Branch (1).

Sobotka, T., & Berghammer, C. (2021). Demography of family change in Europe. In Research handbook on the sociology of the family (pp. 162-186). Edward Elgar Publishing.

Tillmann, R., Voorpostel, M., Antal, E., Dasoki, N., Klaas, H., Kuhn, U., Lebert, F., Monsch, G.-A., & Ryser, V.-A. (2021). The Swiss Household Panel (SHP). Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 242(3), 403-420.

United Nations (2025). World Fertility Report 2024. New York: United Nations.

Van Bavel, J., & Reher, D. S. (2013). The baby boom and its causes: What we know and what we need to know. Population and Development Review, 39(2), 257-288.

van Wijk, D., & Billari, F. C. (2024). Fertility postponement, economic uncertainty, and the increasing income prerequisites of parenthood. Population and Development Review, 50(2), 287–322.