La pauvreté laborieuse en Suisse : étendue et mécanismes

E. Crettaz (2018). La pauvreté laborieuse en Suisse : étendue et mécanismes. Social Change in Switzerland, N° 15. doi:10.22019/SC-2018-00005

© the authors 2018. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Résumé

La pauvreté laborieuse a été beaucoup moins étudiée que d'autres difficultés socioéconomiques rencontrées par les personnes en âge de travailler, comme par exemple le chômage. Pourtant cette question est centrale dans un contexte où les politiques sociales mettent beaucoup l'accent sur le retour à l'emploi. Cette contribution analyse l’étendue du phénomène en 2015 et montre pourquoi des personnes travaillant en Suisse vivent dans des ménages à bas revenus et/ou exposés à la privation matérielle : si le salaire est évidemment un facteur important, le fait d'avoir un volume de travail inférieur à la moyenne, ou des besoins supérieurs, pèsent tout aussi lourd. Les risques de la pauvreté laborieuse sont particulièrement liés au fait d'avoir des enfants ainsi qu’au divorce. Enfin, les transferts sociaux divisent par deux le nombre de personnes actives ayant un faible revenu.

Copyright

© the authors 2018. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License (CC BY-NC-ND 3.0)

Introduction

Depuis plusieurs années, de nombreux changements ont eu lieu dans le domaine des politiques sociales, avec un accent de plus en plus marqué sur les questions d’activation et de retour à l’emploi des personnes au chômage et inactives. Pour cette raison, il est fondamental de comprendre si la population active est à l’abri de la pauvreté dans notre pays, et qui sont les groupes de personnes actives les plus exposées à ce risque.

Le but de cette contribution est de répondre aux questions suivantes : à quelle réalité se réfère-t-on lorsqu’on parle de pauvreté laborieuse en Suisse, et comment mesure-t-on ce phénomène ? Quels sont les groupes les plus touchés et les mécanismes qui les ont menés à cette situation? La question de la pauvreté laborieuse est différente de celle de la pauvreté des personnes qui ne travaillent pas car, d’une part, les enjeux en termes de politiques sociales sont très différents. D’autre part, ce sujet a été nettement moins étudié dans les sciences sociales européennes que d’autres problèmes sociaux similaires (Lohmann et Marx 2018), tels que le chômage ou l’inactivité parmi les personnes en âge de travailler

En Suisse, c’est à la fin des années 1990 que la thématique des « working poor » est abordée (Liechti et Knöpfel 1998, Fluder et al. 1999). En se focalisant sur les ménages dans lesquels le volume de travail total s’élève à au moins un job à plein temps, le nombre de working poor à la fin des années 1990 s’élevait à 250’000 avec un seuil de pauvreté dérivé des normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), et à 410’000 en dérivant un seuil des normes des prestations complémentaires à l’AVS (Liechti et Knöpfel 1998). Dans son premier rapport, l’OFS utilise un indicateur très proche de celui de Liechti et Knöpfel (1998) et arrive pour 1999 à une estimation de 250’000 working poor, dont 186’000 vivant dans un foyer avec au moins l’équivalent d’un emploi à plein temps (Streuli et Bauer 2001). Un nombre comparable de 284’000 working poor est reporté par Gerfin et al. (2002). En utilisant comme indicateur les salarié·e·s dont le salaire annuel net est inférieur à 50% du salaire médian et qui représente plus de la moitié du revenu annuel du ménage, Deutsch, Flückiger et Silber (1999) arrivent à un nombre de 228’000 en 1997.

Les groupes à risque mis en avant sont souvent les mêmes, c.à.d. les personnes peu qualifiées, vivant dans un ménage monoparental, en couple avec trois enfants ou plus, de nationalité étrangère, travaillant dans des secteurs à faible productivité ou bas salaires, ayant des emplois atypiques (temporaires, sur appel, etc.) et les indépendant·e·s, surtout s’ils et elles travaillent seul·e·s.

Certains auteurs traitent plus spécifiquement du lien entre travail à bas salaire et pauvreté laborieuse (Oesch et Rieger 2006, Falter et Flückiger 2004, Crettaz et Farine 2008), phénomènes ne se recoupant pas complètement, ce qui est lié à la mise en commun des revenus au sein du ménage. En fixant un seuil de bas salaire à 50% du revenu professionnel net annuel et en dérivant un seuil de pauvreté similaire à celui qui était en vigueur à l’OFS à cette époque (Streuli et Bauer 2001), Flückiger et Falter (2004) arrivent à la conclusion que 13,3% des travailleurs et travailleuses à bas salaires sont des working poor et que 42,9% des working poor ont un bas salaire. Crettaz et Farine (2008) arrivent à des résultats très similaires.

D’autres analyses se sont focalisées sur les bénéficiaires de l’aide sociale qui ont un emploi (Kutzner et al. 2004) : on y estime que la part des working poor, défini·e·s ici comme toutes les personnes travaillant au moins une heure par semaine parmi les bénéficiaires de l’aide sociale, s’élève à 18,5% dans le canton de Fribourg et 18,2% dans le canton de Bâle-Ville en 2000/2001. D’autres travaux, de nature qualitative, permettent une compréhension plus fine des implications d’être « working poor» en Suisse, notamment parmi les personnes suivant des programmes d’activation (Kuehni 2018).

Il est difficile de tracer l’évolution du nombre des working poor à cause des ruptures dans les séries temporelles de l’OFS. On peut néanmoins souligner que le taux de working poor a fortement augmenté après la récession de la première moitié des années 1990 (Streuli et Bauer 2001). Il est ensuite redescendu au début des années 2000, puis remonté au milieu de cette même décennie (Crettaz et Farine 2008). Ensuite, avec une nouvelle opérationnalisation des normes CSIAS et l’utilisation d’une nouvelle base de données plus fiable dans la mesure des revenus (l’enquête SILC, décrite ci-dessous), on arrive aux conclusions suivantes : depuis 2007, le taux de pauvreté laborieuse a baissé jusqu’en 2013. Enfin, une nouvelle rupture de la série temporelle en 2014 est suivie par une hausse jusqu’en 2016 (source : OFS).

Données et indicateurs

Les résultats de notre article reposent sur l’Enquête sur les revenus et les conditions de vie (Survey on Income and Living Conditions, SILC), réalisée par l’OFS, mais également dans tous les Etats membres de l’Union européenne, pour l’année 2015, contenant des informations relatives à 14’262 personnes vivant en Suisse. Cette enquête est la plus utilisée dans la recherche scientifique consacrée aux travailleurs et travailleuses pauvres (Lohmann et Marx 2018).

L’indicateur qui domine dans la littérature scientifique européenne consacrée aux « working poor », est le seuil de pauvreté fixé à 60 % du revenu équivalent médian. On additionne les revenus de tous les membres du ménage (revenus professionnels, transferts sociaux, revenu de la fortune, etc.), puis on soustrait les cotisations sociales (AVS, AI, APG, etc.), les impôts et les primes d’assurance maladie, et ensuite on standardise ce revenu pour pouvoir comparer des ménages de taille différente.

Un·e travailleur·se pauvre est une personne qui travaille et vit dans un ménage pauvre. Contrairement aux statistiques officielles selon lesquelles il faut avoir travaillé au moins six mois au cours de l’année écoulée pour être considéré·e comme travailleur·se, ce qui exclut les personnes venant d’entrer ou de retourner sur le marché du travail, dans cet article, toutes les personnes étant actives au moment de l’interview, âgées de 20 ans et plus, sont incluses.

Cet article présente également un indicateur de privation matérielle qui permet des analyses plus fiables pour les travailleur·se·s dont le revenu est difficile à mesurer (typiquement les indépendant·e·s). Cet indicateur est beaucoup moins présent dans la recherche, mais donne des résultats intéressants (Crettaz 2015). Des questions portant sur neuf biens et services sont posées, pour savoir si les répondants possèdent /peuvent :

- faire face dans un délai d’un mois à une dépense imprévue de 2500 francs

- s’offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile,

- éviter les arriérés de paiement,

- s’offrir un repas composé de viande ou de poisson (ou équivalent végétarien) tous les deux jours,

- chauffer convenablement son domicile,

- un lave-linge,

- un téléviseur couleur,

- un téléphone

- une voiture.

Si un ménage ne possède pas l’un de ces biens ou service, on lui demande si c’est par manque d’argent ou pour une autre raison. Si trois éléments ou plus ne sont pas disponibles par manque d’argent, on parle de privation matérielle.

On s’attend à ce que les taux de pauvreté laborieuse soient différents selon l’indicateur utilisé, car les indicateurs de privation matérielle se réfèrent à des formes de privation plus marquées (Crettaz 2015) : en effet, une personne vivant en Suisse et devant renoncer à trois des neufs « items » mentionnés ci-dessus doit se trouver dans une situation financière durablement difficile. De fait, le taux de privation matérielle parmi les personnes actives s’élève à 3,1%, ce qui est notablement plus bas que la pauvreté monétaire (8,6%).

Les personnes touchées par la pauvreté laborieuse en Suisse

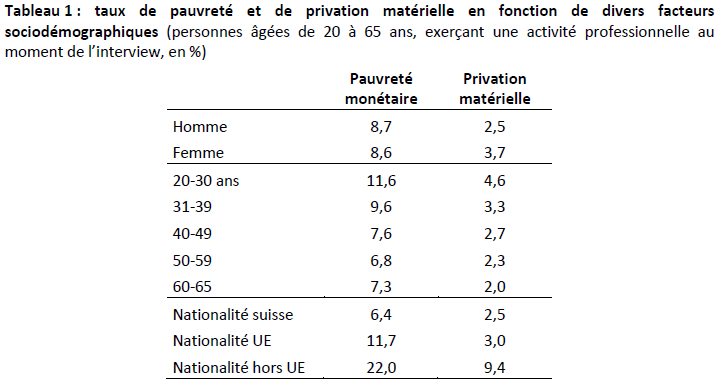

Commençons par identifier les profils sociodémographiques les plus exposés. Le tableau 1 se concentre sur le genre, l’âge et la nationalité, des facteurs de risque clairement identifiés dans la littérature (Lohmann et Marx 2018).

Certaines conclusions ne dépendent pas de l’indicateur choisi, à savoir que les personnes actives sont plus exposées entre 20 et 40 ans et que les « non européen·ne·s » sont beaucoup plus exposé·e·s que les personnes venant de pays de l’Union européenne, elles-mêmes plus exposées que les Suisses. En ce qui concerne le genre, il n’y a pas de différence en termes de pauvreté monétaire entre hommes et femmes, un résultat bien connu qui a parfois été qualifié de « paradoxe de genre de la pauvreté laborieuse» (Lohmann et Marx 2018), dans la mesure où les femmes sont plus exposées à la pauvreté en général et à l’emploi à bas salaire. Ce paradoxe s’explique par l’effet du regroupement des salaires et des dépenses au sein des ménages. En termes de privation matérielle, par contre, les femmes actives professionnellement sont plus exposées que leurs homologues masculins, ce qui est en partie expliqué par l’évolution de leur situation après une séparation et/ou un divorce, la monoparentalité en particulier.

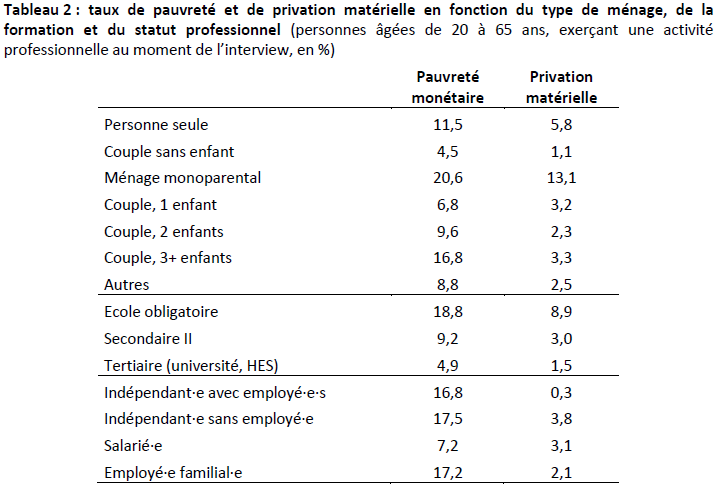

Passons à l’analyse des caractéristiques du ménage et professionnelles, pour constater que les ménages monoparentaux sont les plus exposés à ces difficultés, et que la différence est encore plus marquée en termes de privation matérielle (voir Tableau 2).

Un autre résultat consistant est que les personnes actives vivant en couple sans enfant sont les moins exposées à la pauvreté monétaire et à la privation matérielle, suivies par celles qui ont un ou deux enfants.

Par contre, les résultats sont divergents pour les travailleur·se·s vivant en couple avec trois enfants et plus, qui apparaissent comme très exposé·e·s à la pauvreté monétaire (presqu’autant que les ménages monoparentaux), alors qu’ils et elles sont bien moins exposé·e·s que les ménages monoparentaux, et moins que les personnes vivant seules, à la privation matérielle. On peut faire l’hypothèse que ces grands ménages peuvent réaliser plus d’économies que les ménages de taille moyenne, comme p.ex. des achats en grande quantité, ou que leurs besoins en espace supplémentaire dans l’appartement ne sont pas aussi marqués que lorsque le premier ou le second enfant viennent au monde. Or, la standardisation du revenu utilisée ici, qui est généralement utilisée dans la recherche – le premier adulte compte pour une unité, les autres personnes de plus de 14 ans comme 0,5 unité, et les enfants de 14 ans et moins comme 0,3 – postule que les besoins supplémentaires liés à la naissance d’un enfant sont toujours exactement les mêmes, quel que soit le nombre d’enfants.

En ce qui concerne la situation socioprofessionnelle, le risque de pauvreté laborieuse est très fortement lié au niveau de formation, avec un risque de pauvreté monétaire qui est quasiment divisé par quatre, et un risque de privation matérielle divisé par six, lorsqu’on compare les personnes ayant une formation tertiaire à celles sans formation post-obligatoire.

En termes de statut professionnel, par contre, les conclusions sont très différentes : les indépendant·e·s sont très nettement plus touché·e·s par la pauvreté monétaire que les salarié·e·s, alors qu’en termes de privation matérielle, ce sont, certes, les indépendant·e·s sans employé·e qui sont les plus touché·e·s, et les salarié·e·s dans une moindre mesure. Par contre, les indépendant·e.· avec personnel sont très peu exposé·e·s à la privation matérielle. Ceci tend à montrer que la fiabilité des mesures monétaires est limitée pour les dirigeant·e·s d’entreprises avec plusieurs employé·e·s, ainsi que pour les membres de leur famille qui y travaillent.

Ayant maintenant identifié les principaux groupes à risque, il convient d’expliquer ces différences, en nous focalisant sur les mécanismes menant à la pauvreté laborieuse.

Les mécanismes menant à la pauvreté laborieuse

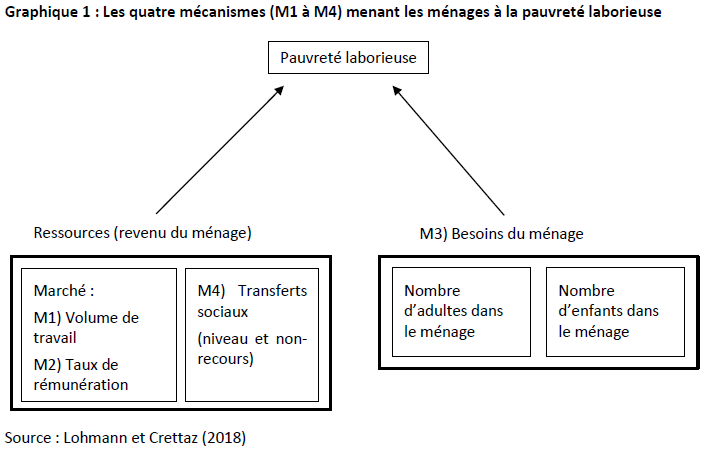

Un modèle théorique a été développé reposant sur les mécanismes qui mènent des ménages actifs à se retrouver dans les difficultés financières (Crettaz et Bonoli 2011, Crettaz 2011, Lohmann et Crettaz 2018), et nous affirmons qu’il y a quatre mécanismes qui y mènent.

Le premier est le fait d’avoir un faible revenu professionnel par heure de travail. On considère que le salaire horaire est bas s’il est inférieur à deux tiers du revenu médian (c.à.d. . le revenu tel que la moitié de la population active gagne plus, l’autre moitié gagne moins, à savoir 38,80 francs en 2015, soit environ un salaire brut à plein temps de 6363 francs pour 41 heures de travail hebdomadaires). Ceci est l’indicateur le plus utilisé dans la littérature relative à ce sujet (Crettaz et Farine 2008).

Le second mécanisme est lié au volume de travail du ménage, qui peut être inférieur à la moyenne à cause de la présence de jeunes enfants (l’écrasante majorité des mères travaillent à temps partiel, souvent à un faible pourcentage lorsque les enfants sont jeunes – Bonoli et al. 2016), ou à cause d’épisodes de chômage d’autres adultes du ménage.

Le troisième mécanisme est lié à des besoins du ménage supérieurs à la moyenne. La présence d’enfants est là aussi un facteur important : un couple avec deux enfants fait face à des coûts directs qui s’élevaient, à la fin des années 2000, à 1310 francs par mois en moyenne nationale (Gerfin et al. 2009). Un autre facteur est le divorce : p.ex. un couple avec deux enfants qui se sépare produit un ménage d’une personne et un ménage monoparental avec deux enfants, et les besoins de ces deux nouveaux ménages sont environ 33% supérieurs au ménage d’origine (Conférence suisse des institutions d’action sociale, 2017).

Enfin, un quatrième mécanisme est lié aux prestations sociales, soit pour les membres du ménage adultes ne travaillant pas ou plus (assurances chômage, invalidité, accident, vieillesse et survivant, aide sociale, etc.), soit pour les enfants. Le fait de recevoir des prestations sociales insuffisantes, ou de ne pas en recevoir du tout alors que l’on est éligible compte tenu de son faible revenu, constituent un mécanisme spécifique. Ces mécanismes sont présentés de façon synthétique dans le graphique 1 :

Nous cherchons à évaluer l’impact de ces différents mécanismes en Suisse. Pour ce faire, nous utilisons des modèles statistiques qualifiés de « modèles de régression »[1], ceux-ci permettant d’estimer l’effet d’un mécanisme lorsque l’effet des autres est contrôlé, ainsi que celui des principaux facteurs démographiques et socioéconomiques identifiés dans la littérature, à savoir le genre, l’âge, le niveau de formation, l’état civil, le pays de naissance et la nationalité. Les phénomènes « expliqués » sont les probabilités d’être affecté·e par la pauvreté monétaire et d’être affecté·e par la privation matérielle.

Nous présentons ici, afin d’éviter d’inonder cette contribution de chiffres, les principaux résultats sous forme graphique, pour les trois premiers mécanismes, à savoir un bas taux de rémunération, un volume de travail au niveau du ménage inférieur à la moyenne et un nombre d’enfants par adulte supérieur à la moyenne. Il est compliqué d’évaluer l’impact des transferts sociaux dans un tel modèle (quatrième mécanisme), car ces transferts sociaux sont une composante du revenu du ménage, donc du phénomène expliqué. Pour ce mécanisme, nous calculons le taux de pauvreté monétaire avec et sans les transferts sociaux dans le revenu du ménage, ce qui permet de mesurer l’« effet anti-pauvreté » de ces transferts.

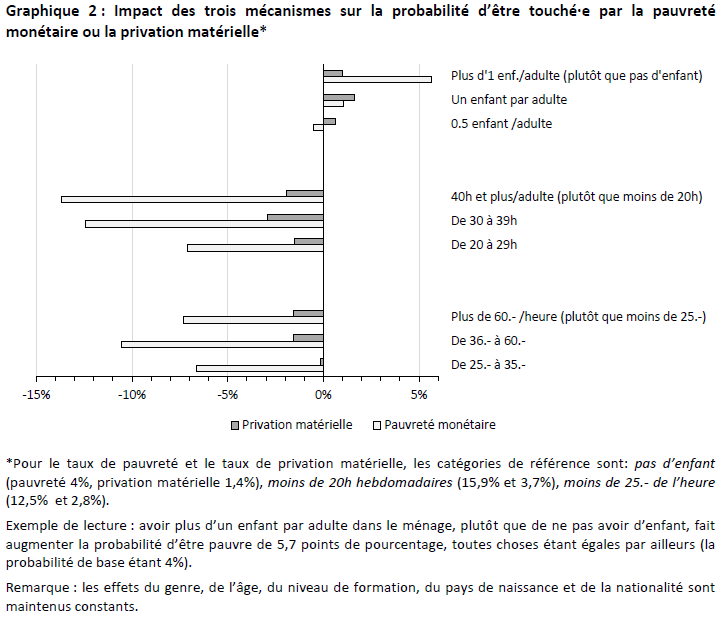

Les résultats pour les trois premiers mécanismes sont présentés dans le graphique 2. Pour chaque mécanisme, la valeur la plus basse a été utilisée comme catégorie de référence (moins de 25 francs par heure, moins de 20 heures hebdomadaires de travail par adulte, ne pas avoir d’enfant).

Les résultats présentés dans le graphique 2 représentent l’impact de ces variables toutes choses étant égales par ailleurs, puisqu’on contrôle l’effet des autres mécanismes. Nous constatons que le fait d’avoir des enfants augmente le risque d’être « working poor » à partir d’un enfant par adulte : dans ce cas, la probabilité d’être pauvre monétairement augmente d’environ un point de pourcentage (le taux de pauvreté de base étant de 4%), et de près de 2 points pour la privation matérielle, ce qui est important sachant que le taux de privation matérielle « de base » est de 1,4%. Pour les ménages avec trois enfants et plus (plutôt qu’aucun), le risque de pauvreté monétaire augmente de 6 points de pourcentage, et l’augmentation est assez forte pour la privation matérielle (+ 1 point de pourcentage). Pour le cas d’un demi-enfant par adulte (les couples avec un enfant) les effets sont très faibles.

On constate ensuite que le volume de travail au niveau du ménage est un facteur décisif : travailler entre 20 et 29 heures par semaine (par adulte dans le ménage), plutôt que moins de 20 heures, fait déjà baisser la probabilité de pauvreté monétaire de 7 points de pourcentage (taux de base : 15,9%) et la probabilité de privation matérielle de près de deux points (base : 3,7%). La diminution est massive à partir de 30 heures par adulte, à savoir une baisse de 12 à 14 points pour la pauvreté monétaire et de 2 à 3 points pour la privation matérielle.

En ce qui concerne le taux de rémunération, on constate que gagner plus de 35 francs par heure (c.à.d. plus de 5740 francs pour une personne travaillant à plein temps, 41 heures par semaine) plutôt que moins de 25 francs (moins de 4100 francs par mois à plein temps) fait chuter la probabilité de pauvreté monétaire de plus de 10 points (taux de base : 12,5%) et celle de privation matérielle d’un point et demi (base : 2,8%). Gagner entre 25 et 35 francs de l’heure plutôt que moins de 25 francs, par contre, a un effet moins net : si le risque de pauvreté monétaire baisse de 6,6 points, l’impact est quasi nul pour le risque de privation matérielle.

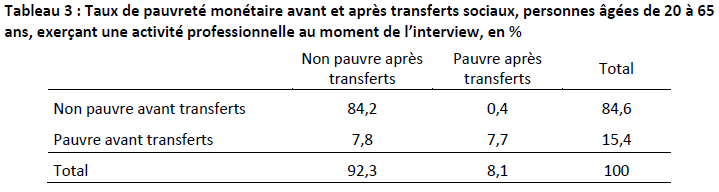

Il nous reste encore à examiner le quatrième mécanisme, en comparant les taux obtenus lorsqu’on inclut les prestations sociales et lorsqu’on les exclut du revenu disponible équivalent du ménage :

Il y aurait presque deux fois plus de personnes actives pauvres s’il n’y avait pas de transferts sociaux (15,4%) que lorsqu’on les prend en compte (8,1%). Les dispositifs d’aide sociale européens ne permettent pas, généralement, d’élever le revenu des bénéficiaires à 60% du revenu médian (Nelson 2013), et cela n’est en général pas souhaité par les politicien·ne·s en charge de ces politiques, par peur des effets désincitatifs en termes de reprise d’emploi. Cela est également le cas en Suisse. En outre, les assurances sociales ne visent pas à diminuer la pauvreté (même si elles le font dans bien des cas), mais à maintenir un certain pourcentage de revenu antérieur. Il n’est donc pas surprenant que la pauvreté des personnes actives ne disparaisse pas complètement après transferts.

Conclusions

Certains groupes de la population active sont bien plus touchés que d’autres par la pauvreté monétaire et la privation matérielle, à savoir les personnes peu qualifiées, les non Européen·ne·s, les indépendant·e·s travaillant seul·e·s, les personnes de moins de 40 ans et les ménages monoparentaux. Pour comprendre pourquoi certains groupes de travailleurs et travailleuses sont davantage touchés, les mécanismes menant à la pauvreté laborieuse en Suisse ont été analysés, et le mécanisme semblant peser le plus lourd est le fait d’avoir un volume de travail inférieur à la moyenne. Souvent, cet effet est lié à la présence d’enfants dans le ménage, ce qui ajoute un désavantage supplémentaire à partir d’un enfant par adulte. Le fait d’avoir un bas salaire horaire a également un effet marqué sur le risque d’être touché par la pauvreté laborieuse. Enfin, environ une moitié de travailleur·se·s qui seraient pauvres sans les transferts sociaux, ne le sont plus lorsque les transferts et la fiscalité sont pris en compte. Selon que l’on adopte la perspective du verre à moitié plein ou celle du verre à moitié vide, on dira que les revenus du travail en Suisse permettent à une part importante d’échapper à la pauvreté monétaire, ou que les politiques sociales et fiscales sont perfectibles en termes de pauvreté laborieuse.

[1] Pour les personnes intéressées par les statistiques : nous avons utilisé un modèle probit, et les résultats présentés sont les effets marginaux moyens (average marginal effects), et les données n’ont pas été pondérées.

Bibliographie

Bonoli, G., Crettaz, E., Auer, D., & Liechti, F. (2016). Les conséquences du travail à temps partiel sur les prestations de prévoyance vieillesse. Rapport réalisé pour la conférence suisse des délégué.e.s à l’égalité.

Conférence suisse des institutions d’action sociale. (2017, 2005). Concepts et normes de calcul de l’aide sociale. Berne: CSIAS.

Crettaz, E. (2011). Fighting Working Poverty in Post-industrial Economies: Causes, Trade-offs and Policy Solutions. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Crettaz, E. (2012). Social Indicators and Adaptive Preferences: What is the Impact of Income Poverty on Indicators of Material Deprivation and on the Minimum Income Question ? Revue suisse de sociologie, p. 421‑440.

Crettaz, E. (2015). Poverty and Material Deprivation among European Workers in Times of Crisis. International Journal of Social Welfare, p. 312‑323.

Crettaz, E., & Bonoli, G. (2011). Worlds of Working Poverty. Cross-National Variation in Mechanisms. In Working Poverty in Europe. A Comparative Approach (Fraser, Neil, Gutierrez, Rodolfo, Peña-Casas, Ramon). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Crettaz, E., & Farine, A. (2008). Bas salaires et working poor en Suisse. Ampleur des phénomènes et groupes à risque d’après l’Enquête sur la structure des salaires 2006 et l’Enquête suisse sur la population active 2006. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.

Deutsch, J., Flückiger, Y., & Silber, J. (1999). La population des “bas salaires” et des “working poor” en Suisse. In Armut verstehen – Armut bekämpfen (Fluder, Robert, Nolde, Marion, Priester, Tom, Wagner, Antonin). Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.

Falter, J.-M., & Flückiger, Y. (2004). «Bas salaires» et «working poor» en Suisse. In Vivre en Suisse 1999-2000- Leben in der Schweiz 1999-2000 (Zimmermann, Erwin, Tillman, Robin). Berne: Peter Lang.

Fluder, R., Nolde, M., Priester, T., & Wagner, A. (1999). Armut verstehen – Armut bekämpfen. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.

Gerfin, M., Leu, R., Brun, S., & Tschöppe, A. (2002). Steuergutschriften, Mindestlöhne und Armut unter Erwerbstätigen in der Schweiz. Bern: seco.

Gerfin, M., Stutz, H., Oesch, T., & Strub, S. (2009). Le coût des enfants en Suisse. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.

Kuehni, M. (2018). Des expériences de pauvreté laborieuse dans un contexte d’activation sociale : une perspective de genre. Recherches féminisites, p. 81‑100.

Kutzner, S., Mäder, U., & Knöpfel, C. (2004). Working Poor in der Schweiz – Wege aus der Sozialhilfe. Glarus: Rüegger Verlag.

Liechti, A., & Knöpfel, C. (1998). Trotz Einkommen kein Auskommen–Working Poor in der Schweiz. Luzern: Caritas.

Lohmann, H., & Crettaz, E. (2018). Explaining Cross-Country Differences in In-work Poverty. In Handbook on In-Work Poverty (Lohmann, Henning, Marx, Ive). Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Lohmann, H., & Marx, I. (2018). Handbook on In-Work Poverty. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Nelson, K. (2013). Social Assistance and EU Poverty Thresholds 1990–2008. Are European Welfare Systems Providing Just and Fair Protection Against Low Income? European Sociological Review.

Oesch, D., & Rieger, A. (2006). Minimum wage policy via collective bargaining: the Swiss trade unions’ minimum wage campaign. In Minimum Wages in Europe (Schulten, T. , Bispinck, R. and C. Schäfer). Brussels: European Trade Union Institute.

Streuli, E., & Bauer, T. (2001). Les « working poor » en Suisse : étude de la problématique, de l’ampleur du phénomène, et de ses causes. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.